Macbeth et Le Rideau rouge d'André Barsacq (1952) :

des figures d'enchâssement à la mise en abyme

Patricia Dorval

1 Comme son sous-titre, Ce soir, on joue Macbeth, le suggère, Le Rideau rouge d’André Barsacq (1952) [1] repose sur une double structure imbriquée, somme toute assez traditionnelle, qui consiste à inclure une représentation théâtrale de la tragédie shakespearienne dans la fiction cinématographique première. Après avoir préalablement analysé plusieurs facettes de l’œuvre, dont les jeux de porosité sonore par lesquels l’intrigue interne resurgit et vient investir l’élément-cadre [2] et la transgression visuelle du seuil entre les deux niveaux de représentation [3], j’ai souhaité prolonger ici le travail sur cette exceptionnelle perméabilité entre les deux éléments emboîtés par l’exploration des marqueurs d’enchâssement et de mise en abyme.

2 Avant toute chose, il convient de retracer à gros traits l’intrigue afin de cerner plus aisément les contours et les reliefs de l’œuvre et de mieux appréhender les phénomènes qui seront étudiés ci-après. Ludovic Harn (Pierre Brasseur) et Aurélia Nobli (Monelle Valentin [4]) sont amants depuis de nombreuses années. Ils jouent tous deux dans la troupe de théâtre dirigée par Lucien Bertal (Michel Simon), le concubin d’Aurélia, personnage pervers et rongé par la haine. Ce dernier décide un jour de mettre en scène Macbeth. Un soir, peu avant la représentation, trois coups de feu résonnent dans le théâtre. Bertal est retrouvé assassiné dans sa loge. Immédiatement prévenue, la police investit le théâtre qu’elle convertit en huis-clos, bloquant toutes les issues. Les soupçons se portent tout d’abord sur Sigurd (Noël Roquevert), un vieil acteur qui a menacé Bertal plus tôt dans la soirée en brandissant un révolver pour s’être vu refuser un rôle dans la pièce. Le vieil homme est retrouvé ivre dans le café du coin ; il avoue tout et est arrêté sur-le-champ. Entre-temps, la représentation a commencé. L’inspecteur-adjoint (Olivier Hussenot) se passionne spontanément et avec une certaine naïveté, sinon une naïveté certaine, pour la pièce de Shakespeare qui se joue et qu’il voit comme une énigme policière à résoudre. Quant à l’inspecteur en chef (Jean Brochard), il poursuit de façon informelle ses questionnements et finit par s’intéresser lui aussi à la pièce dont les similitudes avec la « réalité » filmique sont troublantes. Les véritables assassins, Ludovic et Aurélia, sont démasqués et transférés en cellule sitôt la fin de la représentation théâtrale.

I. LE THÉÂTRE DANS LE FILM

3 Quelques fondements théoriques généraux s’imposent avant d’aborder l’esthétique d’enchâssement et de mise en abyme spécifique au Rideau rouge. Voyons les développements critiques suscités depuis des décennies par la convention du théâtre dans le théâtre aujourd’hui savamment balisée. Selon les réflexions de Georges Forestier sur le sujet [5], ce procédé, qui consiste à inclure un spectacle dans un autre spectacle, est avant tout d’ordre structurel, et se caractérise de fait par un dédoublement de structure. Ceci étant, pour parler de théâtre dans le théâtre, il ne suffit pas d’introduire un spectacle dans un autre. Pour qu’il y ait spectacle intérieur en effet, la présence de spectateurs appartenant à la pièce-cadre s’avère nécessaire ; l’action enchâssée se trouve ainsi rattachée à l’œuvre-cadre par le regard. Si la nature du théâtre dans le théâtre est ainsi rigoureusement définie, ses modalités et ses fonctions varient grandement, comme l’évoquent fort éloquemment les propos de G. Forestier :

Le plus souvent, l’on [constate] que la signification du procédé — c’est-à-dire du rapport entre la pièce-cadre et la pièce intérieure — est liée à l’importance accordée au spectacle enchâssé. Par importance, nous n’entendons pas seulement l’idée de dimension : mis à part le cas des courts divertissements, des pièces intérieures de quelques scènes sont quelquefois aussi essentielles à l’économie et à la signification de l’œuvre tout entière que d’autres qui s’étendent sur plusieurs actes. Nous voulons dire que ce qui est déterminant, c’est la fonction de la pièce intérieure dans l’ensemble qui l’enchâsse. Selon qu’elle « sert à quelque chose » ou non, qu’elle fait avancer l’action principale ou bien se contente de la prolonger ou de l’illustrer, la signification n’est pas la même. Enfin, la fonction elle-même est affectée par le type de structure, structure d’inclusion libre, structure de subordination rigoureuse […] [6].

Consistant en une représentation théâtrale intérieure enchâssée dans un film sur les aléas de la condition humaine au sein d’une troupe de théâtre, le procédé structurel sur lequel repose Le Rideau rouge s’inscrit dans le champ théorique examiné par G. Forestier de par l’insertion d’un spectacle dans un autre spectacle, à cela près que la notion de théâtre dans le théâtre fait place ici à celle de théâtre dans le film où s’hybrident deux média distincts, point sur lequel nous reviendrons dans un instant. Pour autant, nombre des éléments d’analyse dégagés par le critique restent pertinents pour notre étude du point de vue strictement formel sur lequel nous nous focalisons dans cet article.

4 Comme indiqué par le critique, le spectacle dans le spectacle a pour corollaire la présence de spectateurs internes dont la caractéristique est de rattacher par le regard l’action enchâssée à l’œuvre-cadre. Ce regard est double lui aussi (tout dans le film est dédoublement) : c’est celui des spectateurs venus assister à la représentation théâtrale de Macbeth d’un côté et les forces de police, ainsi que les machinistes et l’administrateur du théâtre aux aguets derrière les pendrillons [7] de l’autre. Je réserverai toutefois le développement de cet élément à la partie sur les enchâssements de manière à mieux saisir toute l’épaisseur de l’œuvre et la succession de couches qui la composent.

5 Penchons-nous à présent sur la taille de l’élément inséré. S’agit-il d’une simple citation ou déclamation textuelle en costume ou non (comme par exemple dans Lola Montès de Max Ophuls, 1955) ? S’agit-il d’une audition (Code inconnu de Michael Haneke, 2000) ? D’une scène de répétition ? D’une représentation ? Ou les deux (L’Important c’est d’aimer d’Andrzej Zulawski, 1975) ? S’agit-il encore d’une scène unique antéposée en guise de prologue ? Une scène unique incluse au sein de l’élément-cadre (Contes des quatre saisons : Conte d’hiver d’Éric Rohmer, 1992 ; Je rentre à la maison de Manoel de Oliveira, 2001) ? Plusieurs bribes de scènes distillées dans la trame première (Les Enfants du paradis de Marcel Carné, 1943-45 ; L’Important c’est d’aimer d’Andrzej Zulawski, 1975) ? Une même scène jouée et rejouée venant rythmer le film par une forme de leitmotiv (Paris nous appartient de Jacques Rivette, 1958) ?

6 Le Rideau rouge commence par une scène de répétition, un raccord cinq jours après la générale, de la scène du meurtre de Duncan (II.2.1-19), qui donne lieu à deux nouvelles reprises immédiates suite aux critiques blessantes du metteur en scène. Le soir même, la représentation reprend devant les spectateurs dans sa quasi intégralité, commençant par la toute première ligne de la pièce : « Quand nous retrouverons-nous de nouveau dans le tonnerre ? » (I.1) pour se terminer avec la toute dernière : « Salut, roi, car tu l’es ! Regarde où se dresse la tête maudite du monstre. Le monde est libre. Salut, roi d’Écosse ! » (V.11.20-25). Pour autant, le film n’est pas exempt d’ellipses, resserrant l’intrigue tout en gardant et en articulant les éléments les plus saillants de la tragédie shakespearienne (I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.7 ; II.1, II.2 ; III.1, III.3, III.4 ; V.1, V.5, V.6, V.10, V.11). La quintessence de l’élément théâtral est ainsi conservée avec l’impression pour le spectateur d’avoir assisté au spectacle théâtral tout entier.

7 Si la majeure partie de l’œuvre dramatique est représentée, elle n’en éclipse pas pour autant la fiction-cadre, ce qui trouve son explication dans le fait que le film même se centre sur une troupe de théâtre. Sous quelle forme la pièce est-elle livrée au regard ? Les scènes filmées sont légion ; le spectateur que nous sommes partage alors la fiction livrée au regard du spectateur interne sans forcément se couler à sa place et épouser son point de vue ; il le fait à l’occasion lorsque la caméra cadre la scène avec en amorce les spectateurs auxquels nous nous joignons le temps d’un instant ; à d’autres moments, notre point de vue est celui des pseudo-spectateurs que sont les policiers ou les machinistes. Inversement, à l’occasion, la caméra nous livre au regard les spectateurs ou pseudo-spectateurs dont le regard est fixé sur le spectacle si bien que nous voyons nous-mêmes le spectacle par l’œil de l’imagination dans le prolongement du regard des autres spectateurs, dans une sorte de triangulation du regard, voire regard du regard ou méta-regard. Là, l’oreille supplée le regard par trop indirect. À maintes reprises, alors que la caméra délaisse la scène intérieure pour revenir sur le déroulé de la fiction première, le son nous parvient directement se modulant en une gamme d’intensités variables ; parfois clair, le son se dissout et vient effleurer, caresser le tympan en sourdine, à peine perceptible, voire tout à fait inaudible. Le texte s’imprime alors en pointillés. D’autres fois encore, il nous parvient indirectement par le biais d’un haut-parleur. Il lui arrive encore de se diluer dans l’autre texte, le texte-cadre, avec lequel il vient parfois dialoguer, parfois se superposer dans une étrange cacophonie ; c’est enfin encore la voix de machinistes ou de l’administrateur du théâtre qui vient se substituer à la voix interne par le biais de la narration ; elle prend alors le relais et s’inscrit dans le prolongement de celle-ci ; de même que l’œil tout à l’heure, l’oreille entend par personne interposée dans un phénomène de triangulation de l’ouïe [8]. La représentation théâtrale est ainsi ici rattachée à l’œuvre-cadre, comme l’exprimait G. Forestier, aussi bien par le regard que par l’ouïe des spectateurs (ou pseudo-spectateurs) internes. À de plus rares occasions, le spectacle intérieur est éclipsé tout à fait pour laisser place au spectacle-cadre. L’œuvre dans son ensemble se caractérise par une esthétique d’enchevêtrement, d’enlacement, voire d’infiltration du spectacle interne et du spectacle-cadre. Les deux intrigues, d’un point de vue purement formel (mais aussi thématique comme nous le verrons ailleurs), sont comparables au fil de chaîne et au fil de trame qui intimement s’entremêlent sur le métier à tisser pour former un tout cohérent sous la main / navette du réalisateur / tisserand. « Le tissage achevé », la coïncidence de durée entre l’intrigue enchâssée et l’intrigue enchâssante fait de l’une la doublure de l’autre pour rester dans le registre vestimentaire ; en d’autres termes, elles représentent les deux faces d’une même « pièce »/film, transition toute trouvée pour ce qui suit.

II. ENTRE FILM ET THÊÂTRE

8 Ni théâtre dans le théâtre ni film dans le film, Le Rideau rouge offre une forme esthétique hybride de théâtre dans le film, mariant deux systèmes sémiologiques radicalement différents, comme en témoignent les paroles de Bertal, le directeur de la troupe : « C’est pas l’tout d’avoir l’air vrai comme au cinéma, au théâtre il faut qu’on sente qu’on joue en plus » (code temporel 07.07-07.13). Et pourtant le réalisateur n’aura de cesse de mettre aux prises le film et le théâtre dans une dialectique farouche. Il ne se lassera de faire glisser le film vers le théâtre et le théâtre vers le film. Il mettra en signes la théâtralisation du film dans le même temps qu’il œuvrera à la « filmisation » du théâtre. Il s’ensuivra un brouillage de la frontière entre les deux formes spectaculaires, une frontière devenue non seulement poreuse mais de surcroît en passe de se dissoudre tout à fait.

1. La théâtralisation du film

— André Barsacq, homme de théâtre

9 Peu connu dans le monde du cinéma, André Barsacq est avant tout un homme de théâtre. Né en Crimée (dans l’actuelle Ukraine) en 1909, André Barsacq est l’un des grands noms de l’histoire du théâtre français. Il entreprend et parachève des études d’architecture à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris. Il assiste, en 1925, à une représentation d’Antigone de Sophocle adaptée par Jean Cocteau et mise en scène par Charles Dullin au Théâtre de l’Atelier. C’est une révélation pour le jeune homme qui décide alors de s’engager dans la voie du théâtre. Il débute comme décorateur au Théâtre de l’Atelier en 1927 sous la houlette de Charles Dullin et met rapidement la main à la conception des costumes. Parallèlement, comme son frère Léon Barsacq lui-même décorateur dans le milieu cinématographique, il se voit plébiscité par les plus grands cinéastes (Marcel L’Herbier, Jean Grémillon). En 1937, il crée la Compagnie des Quatre-Saisons, qui suscite immédiatement un immense engouement. Fort de ses divers succès pendant plus d’une décennie, Barsacq se voit confier par Charles Dullin la direction du Théâtre de l’Atelier en 1940 sous l’Occupation. Pendant une trentaine d’année, il mettra en scène aussi bien des créations que des œuvres classiques ou contemporaines, dont celles de Jean Anouilh, son auteur favori et un ami intime pendant de longues années [9]. Ainsi, malgré quelques incursions dans le domaine du cinéma en tant que décorateur, un décorateur hors-pair, André Barsacq est avant tout un homme de théâtre et Le Rideau rouge sera son seul et unique film, qui sortira à Paris le 14 novembre 1952. La collaboration d’Anouilh, autre homme de théâtre, à l’élaboration du scénario et de l’adaptation, ainsi que sa contribution en tant qu’auteur des dialogues ne peut passer inaperçue. De fait, on ne saurait être surpris de la place qu’occupe le théâtre dans ce film.

— Un film tourné au Théâtre de l’Atelier

10 Il est encore moins anodin que le film ait été tourné en décors naturels sur les lieux de l’action, au Théâtre de l’Atelier [10] même. Il ne s’agit nullement d’une reconstitution en studio, d’où le poids plus lourd encore de l’élément théâtral inséré dans le film. Ce théâtre bien réel, on le voit longuement dans toute sa splendeur, monumental, au début du film et dans le plan final (voir ci-dessous). C’est sans doute aussi ce qui a permis au réalisateur de donner la préséance au monde mystérieux, quasi frappé d’« iconoclasme », des coulisses où va se dérouler l’essentiel de l’action. La complexité labyrinthique de ces lieux d’ordinaire invisibles est livrée dans ses moindres détails au regard du cinéphile. Aucune reconstitution n’aurait pu jouir d’un tel espace [11]. Tout au plus, aurait-on resserré l’action sur les planches du théâtre et sur l’espace immédiatement adjacent. Ainsi l’envers du décor prend-il toute sa place. On notera dans la loge de Bertal la présence visible et récurrente de l’affiche d’une représentation de Volpone de Ben Jonson (photo n°1) (codes temporels 16.31-16.35 ; 18.18-18.24 ; 29.16-29.22 ; 37.29-37.41 ; 57.01-57-14 ; 01.11.55-1.12.08 ; 01.13.34 ; 1.13.49-1.13.54). Un décor reconstitué aurait sans doute fait de même afin de redonner aux lieux un passé imaginaire. Or, Volpone de Ben Jonson a non seulement bel et bien été mis en scène par Charles Dullin au Théâtre de l’Atelier en 1928, d’après une adaptation de Jules Romains et de Stefan Zweig, mais c’est là que Dullin a donné à Barsacq sa première chance en le chargeant entièrement de la réalisation des décors et des costumes [12]. Cette représentation connut un très franc succès et fut pour lui le début d’une longue et florissante carrière. Il se trouve qu’il s’agit là de l’affiche authentique conçue pour la représentation théâtrale originelle [13]. À remarquer également, la présence récurrente de cadres contenant des croquis de costumes [14] vraisemblablement réalisés par Barsacq lui-même (photos n°2-3). Dernier point, qui peut passer inaperçu lorsque l’on méconnaît le contexte historique, la réplique de Ludovic dans le film face à un jeune couple d’amoureux empli d’illusions qui s’est emparé du banc que lui-même partage depuis de très nombreuses années avec Aurélia et où l’on voit gravé dans le bois « Aurélia », « Ludovic », « 1932 », ainsi qu’un cœur : « Regarde-nous. On était comme ça du temps du cours de Dullin » (code temporel 11.55), puis : « Le père Dullin, il me donnait six francs pour figurer le soir » (code temporel 12.18), Charles Dullin, comme nous l’avons évoqué plus haut, ayant été directeur du théâtre de l’Atelier de 1922 à 1940 [15]. Tout est fait (long travelling avant sur la place Dancourt et le Théâtre de l’Atelier en début de film et travelling arrière sur les mêmes lieux à la fin ; accès aux coulisses ; utilisation des affiches et des croquis de costumes réels ; références à Charles Dullin) pour conforter le réalisme de la trame filmique première mais aussi son ancrage dans le monde du théâtre. Théâtralisé encore, le film l’est par son titre et son sous-titre.

Photo n°1 Photo n°2 Photo n°3

— Le titre, Le Rideau rouge : Ce soir on joue Macbeth

11 Le Rideau rouge est le titre qui figure dans L’Index de la cinématographie française de référence 1953-B [16]. Accessoirement, L’Index de la cinématographie française de l’année précédente (1952) répertorie le film d’Alexandre Astruc, Le Rideau cramoisi, dont le titre aurait pu inspirer Anouilh/Barsacq même si l’intrigue est sans rapport aucun [17]. Pour énigmatique qu’il puisse paraître, il évoque sans doute pour le spectateur le sang et donc le genre policier. Mais la première association qui vient à l’esprit est celle de la sémiologie du théâtre, comme si en effet le titre même du film signalait son ancrage dans l’univers des planches. Ce rideau (qui est celui de la scène aussi bien que les pendrillons des coulisses), tout entaché du sang des victimes de Macbeth/Ludovic, est aussi l’élément métadramatique par excellence, le lieu de cristallisation où s’opère l’insertion du spectacle dans le spectacle, la frontière perméable entre l’élément enchâssé et l’élément enchâssant, comme j’ai eu l’occasion de le montrer ailleurs [18]. Le sous-titre du film que l’on rencontre parfois (bien que ni dans le générique de René Château ni dans celui de Gaumont), Ce soir, on joue Macbeth, met plus clairement encore l’accent sur la théâtralité au cinéma.

— Place de l’élément théâtral

12 Comme je l’ai évoqué brièvement, le film s’ouvre sur un plan éloigné du théâtre qui se rapproche presque insensiblement par un lent travelling avant (le temps que défile en surimpression le générique), comme pour y pénétrer (photo n°4) et se clôt de même avec un jeu de caméra inverse, gros plan suivi d’un travelling arrière (photo n°5), alors que nous quittons la bâtisse au milieu des spectateurs internes (clip 00.00.24-00.01.35 & 1.20.00-1.20.42). Le film est donc entièrement enclavé entre un travelling avant et un travelling arrière sur le théâtre ; la caméra accompagne ainsi de ses pas le spectateur dès les toutes premières images dans le monde des planches jusqu’à sa sortie en fin de pellicule. Sorte d’épanalepse filmique, ces deux plans mettent en valeur l’élément théâtral enclavé dans le film, où se déroule l’essentiel de l’action dès lors que la police arrive et cerne les lieux, gardant chacune des issues et assignant les protagonistes « à résidence ». Seules quelques incursions des officiers à l’extérieur (au bistrot du coin ou au « dépôt » où est consigné Sigurd) viennent briser ce huis-clos. Par ailleurs, si le spectateur se rend oisivement, seul, sur le lieu de la représentation, la caméra adoptant son point de vue et « s’avançant à petits pas », les deux officiers de police se trouvent mêlés au flot des spectateurs à la sortie du théâtre, comme s’ils avaient eux-mêmes passé la soirée à se divertir devant une représentation théâtrale... tout comme le supérieur hiérarchique de l’inspecteur dit au téléphone aller passer la soirée au Casino de Paris (code temporel 37.08). Les paroles admiratives de l’inspecteur-adjoint, qui clôturent le film, sont un commentaire sur la pièce elle-même, comme on aurait pu l’entendre de la bouche de n’importe quel spectateur : « Eh, tout de même, patron, avouez que c’est une belle pièce qu’ils ont jouée là... Shakespeare... Il faudra que je me rappelle ce nom-là ».

Photo n°4 Photo n°5

— Les règles du théâtre

13 En outre, André Barsacq adopte pour le film même les principales règles du théâtre classique que sont l’unité de lieu (à quelques très rares et brèves exceptions près) et de temps. En effet, l’inspecteur en chef s’engage auprès de son supérieur à arrêter l’assassin d’ici le matin (code temporel 36.25) ; après l’arrestation de Sigurd, l’inspecteur-adjoint commente : « Avouez, chef, que c’est du boulot. ’Y a pas deux heures qu’le vieux est raide, le gars est cueilli en train de cuver son cognac dans un bistrot du quartier ; il avoue tout ; ’y a plus qu’à signer » ; lorsque son chef exprime sa déception face aux solutions un peu sommaires de la vie, Gobinet conclut : « Oui, mais on n’aurait pas roupillé d’la nuit. Tandis que là, à minuit, on est au pieu » (code temporel 51.12-51.38). En réalité, l’enquête et avec elle le film s’achèveront dès la fin de la représentation, que l’inspecteur autorise les coupables à mener à son terme, avant de les placer sous les verrous. On pourrait bien entendu ajouter à ces deux premières règles d’or du théâtre classique, la troisième et dernière, l’unité d’action, puisque l’intrigue-cadre réfléchit l’intrigue interne où elle plonge ses racines.

2. La « filmisation » du théâtre

14 Nous avons découvert un cinéma empreint de théâtralité. À l’inverse, la représentation théâtrale de Macbeth n’est pas donnée sous la forme neutre du théâtre filmé au plus près de l’art dramatique. Nulle captation que Pavis, s’inspirant de Sacha Guitry, décrit comme une « mise en conserve », une « marchandise refroidie » [19]. Pas de caméra fixe épousant le point de vue unique d’un quelconque spectateur imaginaire mais une caméra omniprésente autant qu’omnisciente. Les plans d’ensemble côtoient les plans moyens, les plans moyens les plans rapprochés ou les gros plans, précipitant dans le néant des pans entiers de l’image panoramique d’origine. Les plans fixes s’animent sous l’effet de travellings ou autres mouvements de caméra comme si le spectateur de théâtre était autorisé à se déplacer au milieu de l’auditoire. L’image unique de la représentation théâtrale est brisée, éclatée, comme mutilée, par l’usage de caméras multiples et donc la démultiplication des regards avant d’être recomposée arbitrairement par quelque technique de montage. Ainsi, les jeux de champ/contre-champ, le montage alterné entre les deux niveaux d’intrigue rendent-ils compte aussi bien de ce qu’il se passe sur la scène que dans l’auditorium, dans les coulisses ou autres parties du théâtre qu’à l’extérieur du lieu théâtral. Ils décloisonnent l’espace scénique et l’insèrent dans un espace plus large, par là-même sapant toute illusion théâtrale. À aucun moment, le spectateur ne saurait s’abîmer dans la représentation interne de Macbeth. Ainsi, pour reprendre les termes d’André Bazin, le (metteur en scène/) cinéaste s’attelle-t-il à « camoufler l’origine théâtrale de son modèle », à « l’adapter » mais encore à « le dissoudre dans le cinéma » [20] de par son mode cinématographique de représentation mais aussi ici à l’y diluer de par son enchâssement dans une intrigue filmique (bien que théâtralisée) de premier plan.

15 Autre point, qui peut passer de prime abord pour paradoxal, ce théâtre qui s’exprime dans le langage cinématographique voit sa théâtralité systématiquement soulignée (Bazin). De l’adaptation cinématographique d’œuvres théâtrales, Patrice Pavis explique que :

[...] la narration filmique choisit parfois de filmer le processus de leur mise en œuvre, de documenter la production des signes, la construction et les procédés de la fiction, bref de s’attaquer aux ‘à-côtés’ de la représentation théâtrale, utiliser ‘les ressources de la caméra pour accuser, souligner, confirmer les structures scéniques et leurs corollaires psychologiques’. Fréquemment ces films montrent les coulisses (1789 de Mnouchkine), les poulies grinçantes (La Flûte enchantée de Bergman), le fard outrageux, l’hystérie du jeu, la carton-pâte des décors (Macbeth de Welles), le costume et le cérémonial décalés de la figuration classique (Othon ou Impedokles de Straub-Huillet) [21].

Barsacq s’ingénie de même à souligner les effets de théâtralité. Mais cet excès de théâtralité a pour effet inverse de désagréger la représentation scénique en contribuant à rompre l’illusion théâtrale (Verfremdunseffekt) [22]. Le réalisateur joue sur la dénégation de l’image comme représentation du réel en passant le plus clair du film derrière la scène à montrer les ficelles des coulisses, l’artificialité affichée des décors faits de carton-pâte qui tremblent sous les assauts des protagonistes, la présence des spectateurs internes et le « mode frontal » de la « représentation hérité de la scène à l’italienne » [23] conçue comme un tableau, incluant dans l’image la rampe et le cadre scénique. « L’auteur […] souligne la théâtralité de son travail, en confesse la source, en distancie les effets, en articule l’artifice » [24]. Le système sémiologique éclate alors qu’un même signe se voit attribuer deux référents relevant l’un de l’univers intérieur, l’autre de l’univers-cadre : ainsi un même signe acoustique peut-il traduire tout à la fois le martèlement des sabots d’un cheval et le son de deux noix de coco que l’on frappe alternativement sur le sol [25]. Le regard n’en finit pas de se déplacer hors-scène, que ce soit dans l’espace périscénique intermédiaire des coulisses où se nouent les forces paradoxales de la fiction théâtrale et de la « réalité » filmique, voire au-delà, dans d’autres zones plus reculées du théâtre ou même à l’extérieur où la fiction interne n’a plus cours. Les signes se dédoublent ; tantôt sabots équins, tantôt noix de coco, ils acquièrent une épaisseur sémantique qui les dénature. Aussi ce théâtre surthéâtralisé, ce « surcroît de théâtralité » comme le qualifie Pavis [26], se résorbe-t-il dans l’univers cinématographique environnant.

16 Tous ces éléments (la carrière théâtrale de Barsacq, le tournage au Théâtre de l’Atelier, le titre du film, la présence épanaleptique du théâtre, le film se moulant dans les règles du théâtre classique) font de la théâtralisation du cinéma un élément clef de l’œuvre. Non que Barsacq, après des années d’expérience comme décorateur et réalisateur de théâtre, soit incapable de faire la distinction entre ces différents média. Inversement, la théâtralité de la pièce enclavée se voit privée de ses formes de codification premières et subvertie, infiltrée par le mode cinématographique. Ainsi Barsacq explore-t-il les multiples possibilités d’échanges sémiologiques entre la scène et l’écran et opère-t-il un brouillage de la frontière par lequel il cherche sciemment à faire fusionner la forme autant que le fond de deux intrigues en miroir ; inversion spéculaire d’un film devenu théâtre lors même que le théâtre se fait film. Notons accessoirement que de même que le réalisateur André Barsacq est avant tout un homme de théâtre, dans la fiction, Bertal (même initiale), metteur en scène, est décrit par l’inspecteur comme étant un « acteur de cinéma » (code temporel 36.39).

17 Si le dédoublement de structure, fait de l’insertion théâtrale de Macbeth dans la composition filmique première, est au cœur de l’œuvre et si l’image imposante du théâtre dans lequel on s’engouffre avec la caméra dès les premiers centimètres de pellicule pose d’emblée un cadre visuel à l’intérieur du cadre filmique premier, ce phénomène n’est que le prélude à une série d’enchâssements qui épaississent la structure de l’œuvre de multiples couches hétérogènes. Ainsi, le feuilleté de la trame filmique forme-t-il à bien des égards un extraordinaire mille-feuille. Ce mille-feuille, quel est-il ?

III. FIGURES D’ENCHÂSSEMENT OU LE FEUILLETÉ DE L’ŒUVRE

1. La voix narrative

18 À l’origine sorti au cinéma en 1952, le film est paru en cassette VHS en 1992 aux Éditions René Chateau. L’œuvre a été remise en circulation tout récemment, en 2011, en format DVD par Gaumont Vidéo avec pour indication « Image et son d’origine ». Sur les deux supports, le générique de début est rigoureusement le même, faisant état d’une co-production de François Chavane, Cinéphonic, S.G.G.C. et de la Société Nouvelle des Établissements Gaumont si ce n’est que sur la version VHS figure en complément « Distribution René Chateau ». Or, il ne s’agit pas tout à fait du même matériau. Tout d’abord, si la jaquette VHS porte bien le titre du Rideau rouge, l’intitulé Les Rois d’une nuit s’est glissé dans le générique (photo n°6) contrairement à la version DVD distribuée par Gaumont, qui porte bien le titre Le Rideau rouge (photo n°7). Le visa ministériel comporte pourtant le même n°12.659 pour les deux versions. Aucune date ne figure dans le générique de début ni en fin de pellicule qui puisse donner quelque indication sur ces deux matériaux distincts. Hormis la suppression de séquences mineures sur laquelle je ne m’arrêterai point ici, il est une différence tout à fait essentielle [27].

Photo n°6 Photo n°7

19 Si une fois le générique passé, la version René Chateau commence in medias res en pleine répétition de la scène du meurtre de Duncan (II.2), la version Gaumont s’ouvre sur une scène supplémentaire d’une durée de deux minutes que nous allons analyser en détail. Cette scène, que l’on pourrait qualifier de prologue, constitue une prolepse, un bond en avant dans le temps de trois années après les faits. Après le travelling avant sur le théâtre et un mouvement en contre-plongée de l’objectif sur la ramure d’un arbre communs aux deux versions pendant que défile en surimpression le générique, un autre arbre se substitue par montage au premier et un travelling latéral en plongée vient cadrer une bâtisse qui n’est pas sans rappeler le théâtre mais qui s’avère être, d’après l’écriteau que l’on découvre bientôt fixé à la porte, la « Brigade criminelle. Bureau des Inspecteurs » (photo n°8). Le travail de raccordement est particulièrement soigné, un arbre se substituant à un autre, une bâtisse à une autre, un travelling à un autre. Le cadre de l’écriteau superposé sur la porte qui forme elle-même un cadre inséré à l’intérieur des limites de l’objectif constitue une parfaite illustration des jeux d’emboîtement à l’œuvre. On découvre l’inspecteur en chef assis sur une chaise ; aussitôt entre son adjoint, qui n’est plus Gobinet. Celui-ci remet à son supérieur Le Parisien, qu’il vient d’aller acheter. Ce dernier parcourt rapidement le quotidien et s’arrête sur une page que nous livre sans plus attendre la caméra en gros plan. On y découvre un entrefilet avec la photo d’Aurélia Nobli comportant la légende : « Aurélia Nobli est morte hier à la prison centrale d’Haguenau, où elle purgeait une peine de quinze ans de travaux forcés. Elle avait été condamnée pour complicité dans l’assassinat du célèbre acteur-metteur en scène, Lucien Bertal » (photo n°9). Bien que long à retranscrire, l’échange qui suit est particulièrement intéressant :

Inspecteur : Tiens, elle est morte.

Adjoint : Une ancienne cliente ?

― Ouais... une vilaine histoire... (après avoir jeté un œil à la page suivante du journal) Et ils reprennent justement Macbett [28] au même théâtre. Oh ! Quelle farce que la vie !

― Qu’est-ce que c’est que ça, Macbett ?

― Une pièce... de Shakespeare.

― Connais pas.

― Bah, moi non plus, j’connaissais pas. Après l’affaire, Gobinet et moi, on s’était juré de les lire toutes, les pièces de ce gars-là. On lui devait une fière chandelle. C’est grâce à la pièce qu’on avait pu pincer les coupables. Puis après... bien entendu, j’les ai pas lues... Gobinet non plus, bien sûr... Ça aussi c’est la vie. Oh ! pauvre fille !

Il déchire la feuille, y met le feu dans le poêle tout proche et allume sa pipe (photo n°10) comme s’il s’agissait d’un rite de crémation symbolique.

― Cette affaire-là, ça a débuté il y a trois ans, comme ils venaient de reprendre la pièce.

― Mac... euh... bett ?

― Oui. Dans la pièce, Macbett est un type que sa femme pousse à assassiner un autre pour lui prendre sa place. Et dans la vie, nos deux clients allaient se mettre à en faire autant... parce qu’ils étaient deux, elle et son amant.

(code temporel 02.09-03.58) (clip 02.09-03.58). La caméra se glisse alors par fondu enchaîné à l’intérieur du théâtre où Aurélia et Ludovic répétaient la scène du meurtre trois ans plus tôt. C’est là que s’opère le raccord, tout au moins visuel comme nous allons l'évoquer, avec la version René Chateau. Le glissement du prologue vers la scène de répétition théâtrale se fait tout en douceur par degrés successifs. Sur le DVD Gaumont, l’inspecteur poursuit en surimpression sonore (voix off) sur une scène rendue muette : « Ils étaient en train de répéter la pièce, le jour du crime. C’est elle qui jouait Lady Macbeth et son amant lui donnait la réplique » (code temporel 03.58-04.06). La voix s’interrompt pour laisser place à la scène de répétition dans sa globalité visuelle et acoustique avant de reprendre en étouffant à des degrés divers le son interne à la représentation qui ne fait que transpirer dans un effet de clair-obscur verbal [29] : « Bertal, celui qu’ils devaient refroidir, les mettait en scène. Il y avait une sale histoire entre eux qu’on n’a jamais très bien pu éclaircir, ni à l’enquête ni au procès. Drogue et chantage... euh… quelque chose qui les collait les uns aux autres ces trois-là et c’était sûrement pas l’amour... ou peut-être que c’était l’amour tout de même. Vas-y comprendre quelque chose dans cette putain de vie » (code temporel 04.43-05.01), avant de laisser le pas à la représentation théâtrale sonore et visuelle (clip 3.58-05.01). Il s’ensuit en ce début de raccord un entrelacs de mimèse et de diégèse, cette dernière s’effilochant au fil du film. Ainsi le reste du film va-t-il être une longue analepse que l’on ne saura toutefois oublier pour se plonger dans l’immédiateté de l’action en raison de brèves interventions çà et là de l’inspecteur en voix off.

Photo n°8 Photo n°9 Photo n°10

20 La voix off continuera en effet à venir ponctuer la fiction ; elle se fera alors plus discrète, intervenant dans les interstices entre les dialogues internes pour éclairer le narrataire, l’inspecteur-adjoint, qui assiste trois ans plus tard à la représentation in absentia par le biais de la narration et donc par l’œil de l’imagination. Plus tard, alors qu’Aurélia quittera le bistrot pour regagner en silence le théâtre, la voix off de l’inspecteur résonnera à nouveau : « C’était elle la plus curieuse des deux, la p’tite. Tout le monde l’a chargée au procès à cause du rôle de Lady Macbeth qu’elle jouait dans la pièce et qui était antipathique. Mais le fait est que si on va au fond des choses, elle l’avait poussé, le Ludovic. Et pourtant, elle avait quitté le bistrot la première parce que ça la dégoûtait, ce cabotin raté [Sigurd] qui parlait de tuer Bertal. Des drôles de poupées, les femmes, ça ne sait jamais exactement ce que ça veut... » (code temporel 21.49-22.12) (clip 21.49-22.12). Un changement de séquence reviendra sur Bertal, seul dans sa loge face au miroir de la coiffeuse, perdu dans la contemplation muette du portrait d’Aurélia. La voix poursuivra : « Bertal l’aimait-il encore ? À mon avis, il devait l’aimer, à sa façon. Et c’est pour ça qu’il essayait de la garder près de lui, pour avoir mal tout son soûl » (code temporel 22.20-22.29) (clip 22.20-22.29). L’inspecteur commentera encore : « Tu l’connais Gobinet, ça n’a jamais été une lumière et pourtant c’était lui qui avait raison de s’intéresser à la pièce. Mes deux clients, ils allaient être obligés de revivre toute la soirée, en jouant la pièce, le crime qu’ils avaient commis une heure avant » (code temporel 37.38-37.50) (clip 37.40-37.53). Quelque temps plus tard, il reprendra : « Oh, c’que j’ai été bête de ne pas rester avec Gobinet dans les coulisses. ’Y avait qu’à écouter la pièce pour voir comment ils s’y étaient pris » (code temporel 41.46-41.52) (clip 41.46-41.52). Au moment de la scène du banquet, l’officier analysera la situation avec clairvoyance : « Là, ça devenait du vrai billard. Le spectre de la pièce, auquel personne ne croyait d’habitude, ça allait être un vrai spectre ce soir pour lui, le sosie de l’homme qu’il venait de tuer. Ce soir, il n’allait pas seulement simuler l’épouvante, il allait avoir peur vraiment » (code temporel 01.05.27-01.05.43) (clip 01.05.28-01.05.42). Au moment où le fourgon de police démarrera en trombe, avec à l’arrière ses deux passagers, dans un hurlement de sirène, l’inspecteur conclura : « Ils étaient tout près l’un de l’autre dans leur cage... et pourtant ils ne se reverraient plus jamais sur cette terre » (code temporel 01.19.51-01.19.55).

21 Ce préambule et ces commentaires ajoutent un degré d’enchâssement supplémentaire puisque l’on n’est plus dans la situation où l’on regarde un film dans lequel les spectateurs internes, les machinistes et la police regardent eux-mêmes une représentation théâtrale. Dans cette version, la représentation théâtrale dans le film est médiatisée par la narration de l’inspecteur en chef, d’où un double enchâssement et une triple épaisseur de l’œuvre. Les jeux de diégèse et de mimèse forment un lacis particulièrement prégnant. La diégèse intégrale s’impose d’abord avec visualisation du narrateur et du narrataire. Puis survient un fractionnement du signe qui se scinde en deux entités, bande-son d’une part, bande-image de l’autre. La narration continue de s’imprimer sur la bande sonore pendant qu’est soumise au regard la mimèse de l’intrigue interne dans une hybridation structurelle. Puis, la mimèse vient s’incruster à son tour sur la bande-son au second plan sonore, voire au premier plan dans les interstices des propos diégétisés. Enfin, la diégèse finit par s’effilocher pour laisser place entièrement à la mimèse qu’elle vient seulement ponctuer çà et là d’interventions laconiques. Ce long préambule n’est pas sans rappeler la stratégie métadramatique de Shakespeare dans La Mégère apprivoisée, où les personnages qui vont assister à la pièce-dans-la-pièce sont présents dans le prologue pour ne plus intervenir par la suite dans une sorte de structure ouverte, qui nous fait les oublier totalement [30]. Néanmoins ici les commentaires perlés en voix off de l’inspecteur sonnent comme des rappels de la structure doublement emboîtée du Rideau rouge. Si le matériau narratif de la version Gaumont contribue avant tout à épaissir un peu plus encore la structure même de l’œuvre, il joue également un rôle interprétatif. Les paroles de l’inspecteur n’ont de cesse de mettre en miroir les événements internes à la pièce de théâtre et ceux de la fiction première et de faire le lien entre les deux niveaux d’enchâssement, au cas où la perspicacité du spectateur moyen lui ferait défaut. Aussi le spectateur que nous sommes n’est-il jamais seul, en présence directe de l’œuvre. Son regard et son interprétation sont constamment médiés; on lui montre ce qu’il faut voir par l’insertion de spectateurs internes, son regard s’inscrivant dans le prolongement du leur qui, tel un doigt pointé, revêt une valeur déictique ; on lui dit ce qu’il faut saisir, si bien que ses sens, acoustique, visuel, cognitif, sont entièrement canalisés. L’ensemble de l’œuvre médié par l’inspecteur en chef, seul témoin des événements trois ans après les faits, le spectateur premier que nous sommes est assimilé à l’inspecteur-adjoint qui ignore tout de l’affaire, narration qui n’aurait pas eu lieu d’être si Gobinet avait encore été en fonction dans ce bureau. Ce cadre ou peut-être même ce carcan dans lequel le réalisateur nous enserre, mis en place dès les toutes premières minutes, laisse finalement fort peu de place à l’énonciateur premier, ce fameux « grand imagier » (qu’André Gaudreault et François Jost qualifient d’implicite, d’extradiégétique et d’invisible, qui « manipule l’ensemble du lacis audiovisuel ») [31] réduit à un cadre extrêmement ténu. La gajeure consiste dans le passage de la narration à la mimèse rétrospective des faits qui est celle de la mémoire de l’inspecteur en chef mais peut-être aussi celle de l’œil de l’imagination de l’inspecteur adjoint qui se livre à un véritable transcodage synesthésique, passant comme il le fait de l’ouïe à l’œil [32].

2. Le regard emboîté

22 Ce mille-feuille c’est encore la présence des spectateurs de théâtre venus assister à la représentation de Macbeth, comme nous l’avons évoqué dans la première partie de notre étude. Loin d’être omniprésents, ils sont tout de même visibles à plusieurs occasions. Tout d’abord passifs, ils sont ponctuellement filmés en contre-champ mais pour l’essentiel ils forment un cadre à l’intérieur du cadre de l’image cinématographique avec un phénomène d’enchâssement et de regard emboîté, i.e. les spectateurs que nous sommes voient au premier plan les spectateurs de la fiction de niveau un contempler la représentation interne. Parfois proéminent (photos n°11-12), ce cadre dans le cadre se fait à l’occasion plus ténu avec un public filmé en amorce aux confins de l’image d’ensemble, d’où un jeu sur la marge, la liminalité (photo n°13). À une seule occasion, Lady Macbeth fait face à son public dans la scène II.2 avant de se retourner vers l’objectif : premier contact, infime, strictement visuel de l’élément enchâssé avec la trame première (58.15-59.20) (photo n°14) ; l’œil de Lady Macbeth s’accroche ainsi au regard des spectateurs internes autant qu’à celui de la caméra qui est au final le nôtre. Lorsque plus tard, Ludovic Harn fait entrer la « réalité » première dans la représentation théâtrale, s’en prenant à la doublure de Bertal (qui est aussi son sosie) dans le rôle du fantôme de Banquo (III.4), le traitant de salaud, lui reprochant de lui avoir pris Aurélia et l’empoignant comme s’il voulait reproduire le meurtre de Bertal mais cette fois sur scène, à la vue de tous, le public réagit. Interloqués, indécis, certains spectateurs commencent à se lever et à quitter leur rôle de spectateurs internes (immobiles dans leur fonction de quatrième mur) comme Ludovic a quitté celui d’acteur (photo n°15). Le rideau se baisse enfin à la demande expresse de l’administrateur du théâtre, rideau salutaire qui rétablit clairement la frontière entre fiction interne et fiction-cadre (photo n°16). La caméra revient alors se focaliser sur d’autres spectateurs en premier plan qui se dressent sur leurs pieds. Un brouhaha sonore emplit la salle. Enfin, l’administrateur se glisse devant le rideau et s’adresse au public pour expliquer que, suite à un léger malaise de Ludovic Harn, la représentation est momentanément interrompue. On a entièrement quitté la fiction interne pour revenir au niveau premier (les spectateurs) cadré de face par l’objectif (photo n°17). Il s’ensuit que le spectateur que nous sommes capte dans son champ visuel le regard mais aussi les réactions des spectateurs internes qui filtrent et infléchissent notre propre perception. Se font-ils le miroir de nos propres émotions ou inversement nous disent-ils comment réagir ?

Photo n°11 Photo n°12 Photo n°13

Photo n°14 Photo n°15 Photo n°16

Photo n°17

23 Hormis les spectateurs qui assistent tout naturellement à la représentation de Macbeth, et qui forment un deuxième encadrement, il est un autre type de spectateur inaccoutumé au monde des planches et qui y accède par la porte de derrière. Ce sont les forces de police qui font pendant aux spectateurs traditionnels. Dès le crime communiqué, ils accourent et se dispersent dans les coulisses. Le personnage le plus concerné par ce jeu d’emboîtement est indéniablement Gobinet, l’inspecteur-adjoint, émerveillé sitôt son arrivée par cet univers artistique dont il ignore tout (photos n°18-21). L’inspecteur en chef, affichant de prime abord avec un dédain ostensible sa méconnaissance du milieu, finit par s’y intéresser dès lors qu’il suspecte Ludovic et Aurélia d’être les auteurs du meurtre. L’œil de la caméra le surprend à son tour à suivre assidûment la pièce depuis les coulisses (photos n°22-23). C’est enfin un cordon de gendarmes qui se ventilent à l’arrière de la scène à l’abri des regards du public pour empêcher Ludovic/Macbeth de s’enfuir à la fin de la représentation (photo n°24). Tantôt cadrés au premier plan de dos avec exploitation de la profondeur de champ, les personnages forment une sorte de prisme entre le spectateur que nous sommes et la pièce dans le film. Tantôt filmés en arrière-plan de face, ils détournent notre regard par quelque phénomène de diffraction et font dans un cas comme dans l’autre cohabiter dans l’image et dans notre regard les deux univers imbriqués.

Photo n°18 Photo n°19 Photo n°20

Photo n°21 Photo n°22 Photo n°23

Photo n°24

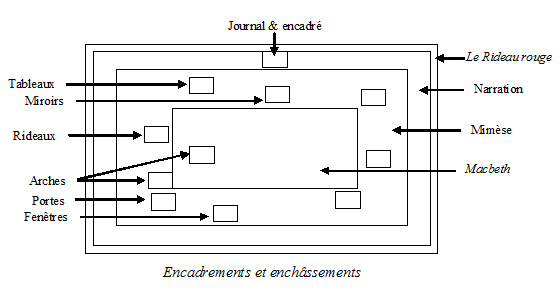

3. Cadres et encadrements

24 Cette thématique du cadre dans le cadre se retrouve aussi dans l’utilisation omniprésente de tableaux accrochés aux murs, de miroirs, de rideaux, de fenêtres et de portes qui sont autant de cadres à l’intérieur du cadrage filmique, même s’ils n’enferment pas véritablement (hormis le miroir) les personnages. Je réserverai l’accessoire qu’est le miroir au traitement de la spécularité qui fera l’objet d’une prochaine étude. Les tableaux accrochés aux murs sont légion. C’est l’affiche de la représentation de Volpone déjà évoquée qui trône dans la loge de Bertal (cf. photo n°1). C’est l’inspecteur téléphonant dans cette même loge où sont accrochés des tableaux (photo n°25) ; l’inspecteur en chef, les yeux rivés sur le haut-parleur, se reflétant de dos dans un miroir réfléchissant à son tour un autre tableau hors-champ (photo n°26) ; il va sans dire que le miroir sert parfois à élargir l’espace et à réintégrer indirectement dans l’image le hors-champ ; comme le tableau, il insère une image (dont le référent dans le cas du tableau est absent ou inexistant) dans un cadre appartenant à l’espace filmé qui lui-même est encadré par la diégèse asynchrone de l’inspecteur elle-même enclavée dans le tout premier cadre filmique. C’est l’inspecteur encore au téléphone debout devant l’encadrement d’une fenêtre à travers laquelle sont visibles à l’extérieur deux autres fenêtres éclairées, les deux tableaux étant toujours dans le champ de la caméra sur la droite (photo n°27) ; à l’intérieur du cadre de la prise de vue, l’encadrement de la fenêtre inclut le cadre de deux autres fenêtres dont on pourrait s’attendre à ce qu’elles renfermassent quelque autre élément. C’est l’inspecteur en chef ouvrant et refermant une porte sur Ludovic et Aurélia après leur interrogatoire, un tableau visible sur le mur (photo n°28) ; la porte entrebâillée par laquelle deux machinistes suivent du regard quatre hommes emmenant le corps de Bertal sur une civière (photo n°29) ; un pendrillon qui sépare l’inspecteur en chef, l’administrateur du théâtre et l’acteur Laurent de la scène (photo n°30) ; un rideau et un immense tableau qui semblent prêts à se refermer sur Aurélia après qu’elle a avoué sa participation à l’assassinat de Bertal, comme pour figurer son incarcération prochaine (photo n°31). C’est également l’enchâssement multiple, déjà évoqué, dans le cadre du plan cinématographique du cadre du journal de presse contenant le cadre d’une photographie avec à l’intérieur le portrait en buste d’Aurélia (cf. photo n°9). On peut sans doute ajouter ici l’affiche de Macbeth sur le mur extérieur du théâtre. Celle-ci se fait représentation synecdochique qui « se joue » en extérieur après s’être affranchie des contraintes spatiales. Si cette affiche insérée dans le plan cinématographique forme un cadre dans le cadre, elle est aussi une fenêtre, voire une porte ouverte sur la représentation elle-même confinée à l’intérieur. Elle semble vouloir par ailleurs se démultiplier à l’infini, sorte de débordement hyperbolique de la pièce interne dans l’univers englobant, voire effet de spécularité (codes temporels 11.32 ; 21.49 ; 24.58 ; 29.35 ; 28.48 où l’affiche s’inverse dans le miroir devant lequel se tient Léonard ; 1.17.28 ; 1.19.38) (photo n°32).

25 Le décor théâtral très stylisé abonde quant à lui en arches qui forment elles aussi un deuxième cadre à l’intérieur du plan cinématographique, rappelant sans doute le cadre architectural de la scène classique (photo n°33), voire se démultiplient comme autant de poupées russes (cf. photo n°12). André Barsacq n’a-t-il pas commencé sa carrière et longuement officié comme décorateur de théâtre comme de cinéma avant de devenir metteur en scène ? Aussi l’ensemble est-il orchestré avec une minutie d’horloger. Tous ces éléments forment autant de figures d’encadrement et d’enchâssement même si l’élément ainsi représenté est parfois à la marge, comme des poupées russes qui ne s’emboîteraient pas toutes les unes dans les autres sur un même axe, certaines pouvant s’emboîter parallèlement à un autre niveau. Ce foisonnement n’est pas sans rappeler non plus la fameuse peinture toute encombrée de cadres faits de multiples tableaux (dans le tableau), d’un miroir, d’une porte et d’une fenêtre que l’on devine à la marge par la luminosité qui perce, des Ménines de Velasquez (1656) qui interroge et déstabilise le regard.

Photo n°25 Photo n°26 Photo n°27

Photo n°28 Photo n°29 Photo n°30

Photo n°31 Photo n°32 Photo n°33

4. Multiplicité des formes métadramatiques

26 Autre type d’enchâssement au sein de la fiction première, la multiplicité de formes métadramatiques autres que la représentation de Macbeth, qui viennent se glisser impromptu, non point sur les planches mais dans l’espace extra-scénique même. Ce déplacement de l’élément inclus produit un brouillage de la frontière, qui n’est pourtant pas systématiquement une transgression du seuil symbolique entre éléments enchâssant et enchâssé, mais qui rend pour le moins leur repérage plus évanescent.

27 Le premier exemple de jeu scénique autre que la tragédie shakespearienne se déployant hors des planches est incarné par Sigurd. Ce vieil acteur n’a de cesse de harceler Bertal pour obtenir ne serait-ce qu’un simple rôle de doublure mais se heurte systématiquement à l’intransigeance brutale de celui-ci. Frustré qu’on cherche à étouffer en lui cette passion du métier frémissant à fleur de peau, l’acteur se lance à la moindre occasion dans des tirades qu’il ne sait contenir. Après son altercation avec Bertal, il prend à témoin de son talent un machiniste dans les coulisses (au sens large) : « Si tu m’avais vu dans César de Bazan, bougre d’andouille, tu ne rigolerais pas comme ça ». Le machiniste s’apprête à répliquer. « ‘N’ajoutez pas un mot, c’est outrageant. / Gardez votre secret, et gardez votre argent. / Oh ! Je comprends qu’on vole, et qu’on tue, et qu’on pille, / Que par une nuit noire, on force une bastille. / D’assaut, la hache au poing...’ » (Ruy Blas de Victor Hugo, I.2) (code temporel 10.37-10.55) (clip 10.37-10.55). Là encore il est interrompu sans ménagement.

28 Ce sont deux enfants qui jouent au voleur dans la loge de gardien du rez-de-chaussée ; l’un masqué entre un révolver à la main pour s’emparer d’un butin. C’est alors que claquent trois coups de feu. Les enfants se figent ; l’un demande à l’autre s’il a vraiment tiré et celui-ci répond, tout pantois, par la négative (code temporel 23.36-23.53). Le jeu des enfants revêt la fonction d’une fiction à l’intérieur du film premier basée sur un phénomène de spécularité (le révolver) avant de basculer dans l’univers englobant qui fournit l’effet sonore manquant à l’arme factice. Il s’ensuit un signifiant hybride écartelé entre l’élément enchâssé et l’élément enchâssant, et comme suspendu dans l’ambiguïté de l’entre-deux (clip 23.36-23.53).

29 C’est une nouvelle fois le personnage de Sigurd qui transforme le café du coin en scène et qui se heurte aux rabrouements du propriétaire, déclamant à qui veut l’entendre, avec une grandiloquence exacerbée ces lignes de Flambeau : « Ah, tu m’aurais vu dans Flambeau en tournée dans le sud-ouest […] ‘Et nous, les petits, les obscurs, les sans-grade, / Nous qui marchions blessés, fourbus, crottés, malades, / Sans espoir de duchés ni de dotations, / Nous qui marchions toujours mais jamais n’avancions ; / Trop simples et trop gueux pour que l’espoir nous berne / De ce fameux bâton qu’on a dans sa giberne’ » [33] (code temporel 14.36-15.21) (clip 14.36-15.21).

30 Plus tard, dans la loge de Bertal dont le corps gît encore à terre, Sigurd subit l’interrogatoire de l’inspecteur en chef en présence de son adjoint. Là, il mime avec la même bouffissure, joignant le geste à la parole, la scène au cours de laquelle il pense avoir assassiné l’homme : « Je lui ai crié ‘Monsieur Bertal, vous voulez me couler parce que vous êtes jaloux de mon talent mais vous allez payer maintenant’ ». On notera les guillemets dans les guillemets par lesquels le personnage se dédouble comme dans ces dispositifs optiques qui tour à tour font converger et diverger le regard, enchâssement typographique qui se fait le miroir des jeux complexes et multiples d’imbrication. Sigurd se lève précipitamment de sa chaise et fait face au cadavre comme s’il s’adressait à lui et revivait le meurtre à grand renfort de gestes : « Il s’est levé, il m’a (sou)tenu que j’étais soûl et il a voulu me jeter dehors, de force. (Aux policiers) C’était vrai, j’étais soûl mais j’ai horreur qu’on me brutalise. J’ai tapé avec la crosse ; il est tombé et j’ai tiré ». Inspecteur en chef : « Combien de fois ? » ; Sigurd : « Je ne sais pas. J’ai bu toute la soirée pour oublier, j’ai oublié ». Par cette scène mi-narrée, mi-jouée, le vieil acteur vient pallier l’ellipse, inhérente au genre policier, que subit plus tôt le meurtre de Bertal. Mais peut-on ajouter foi aux propos d’un homme qui déclare avoir été ivre lors des faits ? Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de noter qu’il traite de façon analogue la fiction dramatique (littéraire) et ce qui est pour lui la réalité. À la question de l’inspecteur qui veut savoir s’il regrette son geste, l’acteur réplique, toujours théâtral : « Monsieur, j’ai joué Don Diègue et plusieurs empereurs romains dans diverses tragédies, je ne regrette rien. Je vais vous dire mieux : ma vie est finie, (se tournant vers le cadavre) la sienne aussi ; (se découvrant, révérencieux et magnanime) je lui pardonne, comme Auguste… ‘Prends un siège, Cinna, prends, et sur toute chose…’ » [34]. L’inspecteur l’interrompt aussitôt avec brusquerie. Sigurd lui demande s’il n’aime pas Corneille. L’inspecteur le rabroue. Le vieil acteur lui assène une petite leçon de littérature avant que l’inspecteur adjoint ne l’oblige à s’asseoir et à signer sa déclaration (code temporel 55.20-56.45) (clip 55.20-56.45). Non seulement glisse-t-on d’une strate fictionnelle à l’autre dans un entrelacs structurel permanent mais l’enchâssement ici n’est pas hermétique et les composantes s’interpénètrent tout à fait lorsque les paroles de Sigurd/Auguste « Prends un siège, Cinna, prends, et sur toute chose / [Observe exactement la loi que je t’impose] » s’insinuent dans la fiction première doublées d’un effet spéculaire alors que l’inspecteur-adjoint force Sigurd/Auguste à s’asseoir et à signer sa déclaration, soit à se soumettre à la loi.

31 Enfin, c’est le patron du café qui relate, en cherchant maladroitement à y mettre le ton dans un mélange de narration et de mise en scène, l’échange entre Sigurd et Ludovic Harn. Patron : « Eh oui, qui l’aurait cru ? Il était là à cette même table, en train de boire un coup tranquillement avec Monsieur Ludo et Madame Aurélia ». Inspecteur en chef : « Ah oui, ils étaient ensemble ? ». Patron : « Il était venu boire seul, et puis comme il le voyait désemparé par la scène avec Monsieur Bertal, Monsieur Ludo lui avait dit de venir à sa table ». […] Inspecteur : « Et qu’est-ce qu’il lui disait, Harn ? Il le calmait ? ». Patron : « Bah, un ivrogne comme lui, autant abonder dans son sens. Il lui disait ‘D’accord, c’est un salaud, et il a le bras long. Ah ! quand il a décidé de couler quelqu’un… T’as donc pas remarqué qu’on n’ te proposait plus rien depuis quelque temps ?’ » (code temporel 1.00.22-1.01.25) (clip 1.00.22-1.01.25). C’est ce témoignage qui va éveiller les soupçons de l’inspecteur et l’amener à s’intéresser à l’intrigue interne. Cette kyrielle de micro-scènes théâtrales qui viennent ainsi s’inscrire en pointillés dans la trame première forme autant d’enclaves et Barsacq joue à l’envi à passer, encore et encore, d’une strate à l’autre, voire à rendre perméable la frontière entre le filmique et le métathéâtral en les faisant s’interpénétrer tout à fait.

32 Nous avons ainsi exploré les phénomènes complexes d’enchâssement et le feuilleté de l’œuvre : multiplicité de formes métadramatiques satellitaires autour de la principale œuvre enchâssée qu’est Macbeth ; multiplicité de jeux d’emboîtement : dans la version Gaumont, le spectateur regarde le jeune fonctionnaire de police écouter l’inspecteur en chef narrer l’événement qui s’est produit trois ans plus tôt ; la diégèse fait place à la mimèse où nous contemplons la pièce enclavée à travers le regard des spectateurs internes ou de la police ; foisonnement de tableaux, de fenêtres, de portes qui sont autant de cadres et prolongent la perspective toujours plus loin, toujours plus profondément. On se souviendra de cette fameuse scène de La Maison du Dr Edwardes d’Alfred Hitchcock (Spellbound, 1945) où Ingrid Bergman imagine un long couloir au bout duquel une porte s’ouvre sur une porte s’ouvrant sur une porte s’ouvrant sur une autre porte et ainsi de suite [35]. Le Rideau rouge d’André Barsacq est donc avant tout entièrement bâti sur une esthétique de l’enchâssement.

IV. DES FIGURES D’ENCHÂSSEMENT À LA MISE EN ABYME

33 Il est une confusion fréquente entre le procédé d’enchâssement (théâtre dans le théâtre, film dans le film, théâtre dans le film) et celui de mise en abyme, plus exclusif. Certains puristes insistent pour que les médias enchâssés soient de même nature, ce à quoi Le Rideau rouge ne déroge point in fine du fait de la dissolution de la frontière entre les deux médias mettant en tension théâtre filmé et film théâtralisé. Hérité de l’art héraldique, le concept de mise en abyme consiste de prime abord à inclure une œuvre (picturale, littéraire, théâtrale, voire cinématographique) dans une autre [36]. Soit, dans les termes de Patrice Pavis, le procédé consiste à inclure dans l’œuvre une « enclave qui en reproduit certaines propriétés ou similitudes structurales » [37] et, devrait-on souligner, thématiques. La mise en abyme, en effet, souligne G. Forestier, « suppose que l’œuvre se mire dans l’œuvre » et si la figure d’enchâssement désigne un « dédoublement structurel », la mise en abyme, elle, se complique d’un « dédoublement thématique », c’est-à-dire « une correspondance étroite entre le contenu » de l’élément enchâssant et le contenu de l’élément enchâssé. Selon le critique, un « tel jeu de miroir » est rare de par sa complexité qui dépasse les moyens de la majorité des auteurs (dramaturges ou autres) [38].

34 Ainsi, si Le Rideau rouge frappe de par ses multiples jeux d’enchâssement, ceux-ci ressortissent-ils au procédé spécifique de mise en abyme ? Il ne fait aucun doute que l’œuvre repose sur un dédoublement (voire plus) à la fois structurel et thématique. Je me bornerai ici à l’essentiel pour éviter toute redondance avec d’autres analyses connexes. Le choix du metteur en scène, Bertal, de monter Macbeth répond à des préoccupations qui lui sont propres ; son analyse de la pièce en est ainsi détournée pour coller à la réalité qui est la sienne. En effet, après s’être contemplé dans le miroir de sa coiffeuse et avoir posé le regard sur un portrait d’Aurélia, il explique : « Il y avait des années que je rêvais de mettre ‘Macbett’ en scène. C’est une des pièces les plus mûres et les plus dures de Shakespeare. ‘Macbett’ c’est l’histoire sordide d’un crime et c’est tout... mais autour de ce crime, toute la poésie radieuse et sombre de Shakespeare... ». Après une interruption, il poursuit : « Mais qu’est-ce qu’un crime sinon le dénouement naturel de toute aventure humaine ? Nous sommes tous de pauvres bêtes de proie et seule notre lâcheté congénitale nous empêche d’aller jusqu’au bout de nos gestes. C’est pourquoi la justice juge au fond assez peu de crimes. Il y a des crimes sanglants et brutaux et il y a des crimes lents aussi où tous les coups qu’on porte sont mesurés et silencieux et où il ne coule pas une seule goutte de sang mais où l’on tue tout de même... quelquefois parce qu’on aime encore... ». Le film et la pièce entrent dans une nouvelle dialectique : Bertal aime encore Aurélia, sa concubine, tout en acceptant depuis de longues années sa relation amoureuse avec l’acteur Ludovic. Ce faisant, il a rendu Ludovic dépendant de la drogue qu’il lui fournit. Les amants ont cherché à plusieurs reprises à fuir pour se libérer de l’étau dans lequel le vil et cynique Bertal les tient mais ils ont dû renoncer faute d’argent pour acheter cette maudite poudre blanche. Ainsi, Bertal détruit-il le couple sans qu’aucune goutte de sang ne soit versée ; il les mine lentement, silencieusement au point qu’ils ne sont plus que deux loques dévorées par l’amertume, en proie à une désillusion qui les vide de leur substance vitale. Inversement, c’est la mise en scène de Macbeth et la répétition quasi perverse de la scène où Macbeth (et indirectement Lady Macbeth elle-même) assassine Duncan qui va s’insinuer sournoisement dans l’esprit du couple et y faire germer l’indicible désir, jamais clairement formulé, de faire disparaître leur bourreau. C’est d’ailleurs après cette scène de répétition du meurtre de Duncan (II.2) du tout début du film, pendant laquelle devant le manque de réalisme des deux acteurs, Bertal leur assène avec insistance qu’ils n’ont qu’à imaginer que c’est lui, l’empêcheur de tourner en rond, qu’ils doivent refroidir. Bertal sera ainsi abattu entre la scène de répétition et la représentation intégrale de la pièce. Grâce à cet agencement, lorsque le fantôme de Banquo (joué par la doublure de Bertal qui est aussi son sosie, incarné par le même Michel Simon) reviendra hanter son meurtrier (Macbeth), Ludovic y verra-t-il le spectre de sa propre victime (Bertal). Ainsi le spectacle-cadre infléchit-il le choix de la représentation interne de même que la mise en scène enchâssée infléchit le déroulé de la fiction première. D’où une mise en abyme hors du commun où le dédoublement structurel fait pendant à la spécularité thématique dans un lacis formel très étroitement tissé [39]. La mise en abyme repose ainsi sur deux paramètres aussi étroitement liés que fondamentaux : celui d’enchâssement et celui de spécularité. Si le premier a été largement sondé et exploité, le second n’a été qu’effleuré pour des raisons de méthodologie et trouvera son prolongement logique et la place nécessaire à son développement dans une prochaine étude sur les jeux spéculaires de cette œuvre hors du commun.

Notes

1. Initialement édité en format VHS par René Chateau en 1992, le film a récemment été réédité en DVD par Gaumont Vidéo (2011). C’est le codage temporel de cette dernière version qui sera utilisé dans cet article. La transcription du script est mienne. Je remercie chaleureusement Florence March pour son minutieux travail de relecture et ses suggestions.

2. « Macbeth et Le Rideau rouge d’André Barsacq (1952) : phénomènes de porosité sonore », in Patricia Dorval & Nathalie Vienne-Guerrin (éd.), Shakespeare on Screen in Francophonia : The Shakscreen Collection 2, Montpellier (France), IRCL, Université Paul-Valéry/Montpellier 3, 2013 (http://www.shakscreen.org/analysis/analysis_rideau_rouge1/) ; article repris sous une forme légèrement différente en anglais sous le titre de « Macbeth in André Barsacq’s Le Rideau rouge (1952) : Mise en Abyme and Acoustic Porousness », in Sarah Hatchuel, Nathalie Vienne-Guerrin & Victoria Bladen (éd.), Shakespeare on Screen : Macbeth, Presses Universitaires du Havre et de Rouen, 2014, p. 379-396.

3. « Macbeth and André Barsacq’s Crimson Curtain (1952) : Mise en Abyme and Transgression of the Metadramatic Threshold », in Melissa Croteau (éd.), Shakespeare on Screen in Francophonia : The Shakscreen Collection 4, Montpellier (France), IRCL, Université Paul-Valéry/Montpellier 3, 2016 (http://www.shakscreen.org/analysis/crimson_curtain_transgression_threshold/).

4. Monelle Valentin a été mariée à Jean Anouilh de 1931 à 1953 (les dates varient très légèrement d’une source à l’autre). Ce dernier concevait à cette époque ses textes dramatiques en fonction de son épouse, à laquelle il réservait généralement le rôle principal.

5. Georges Forestier, Le Théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVIIe siècle, Genève, Droz, 1996, notamment p. 9-16.

7. Pendrillon : rideau étroit et haut suspendu au cintre, utilisé pour cacher les coulisses.

8. Cf. « Macbeth et Le Rideau rouge d’André Barsacq (1952) : phénomènes de porosité sonore » et « Macbeth in André Barsacq’s Le Rideau rouge (1952) : Mise en Abyme and Acoustic Porousness », op. cit.

9. Cf. Jean-Louis Barsacq, Place Dancourt : La vie, l’œuvre et l’Atelier d’André Barsacq, Paris, Gallimard, 2005, p. 116-39.

10. L’Index de la cinématographie française. Analyse critique complète de tous les films projetés en France, édition annuelle, La Cinématographie Française, imprimeurs éditeurs, Paris, 1953-B, p. 165-6. Voir également le générique de début.

11. Selon François Amy de la Bretèque, il est vraisemblable que le film de Marc Allégret, Entrée des artistes (1938), avec Louis Jouvet, qui repose lui aussi sur une intrigue criminelle dans le monde du Conservatoire, ait servi de modèle au Rideau rouge.

12. Voir Jean-Louis Barsacq, op. cit., p. 50-52.

13. Ibid. Illustration n°5 insérée entre les pages 224 et 225 du texte. Voir également une reproduction couleur sur le site Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Barsacq). Accès le 21 novembre 2013.

14. Je dois cette observation à François Amy de la Bretèque et Barthélémy Py.

15. D’ailleurs, la transcription audio-visuelle du DVD Gaumont orthographie le nom de Dullin de manière erronée avec un seul « l ».

16. L’Index de la cinématographie française, op. cit.

17. L’Index de la cinématographie française. Analyse critique complète de tous les films projetés en France, édition annuelle, La Cinématographie Française, imprimeurs éditeurs, Paris, 1952. Production Argos Films ; réalisation d’Alexandre Astruc [L’Index indique Arnoux, ce qui semble être une erreur] ; opérateur : Schufftan ; interprètes : Anouk Aimé, d’après la nouvelle de Barbey d’Aurévilly. La base de données IMDB indique 1953 comme date de sortie.

18. « Macbeth et Le Rideau rouge d’André Barsacq (1952) : phénomènes de porosité sonore », op. cit., §30.

19. Patrice Pavis, « Le Théâtre au cinéma : Quelques films et des questions sans fin », introduction à Collection Théâtres au cinéma n°1 : Peter Brook, Tennessee Williams, Laurence Olivier, 1990, p. 2. Je remercie Frédéric Delord pour cette référence bibliographique essentielle.

20. André Bazin, « Théâtre et cinéma », Esprit, juin-juillet-août 1951, repris dans Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Éditions du Cerf, 1985, p. 138.

22. Fameux « effet d’étrangeté » cher à Brecht.

24. Jacques Fieschi, « La mise en pièce du film », Cinématographe, n°40, 1978, p. 26. Cité par Pavis, op. cit., p. 4.

25. Pour plus d’exemples, voir « Macbeth and André Barsacq’s Crimson Curtain (1952) : Mise en Abyme and Transgression of the Threshold », op. cit.

27. Je n’ai malheureusement pas pu, à ce stade, retracer l’historique de ces deux versions distinctes.

28. Il s’agit de la prononciation française de Macbeth et non du Macbett de Ionesco.

29. Cf. « Macbeth et Le Rideau rouge d’André Barsacq (1952) : phénomènes de porosité sonore », op. cit., §9. Le concept de « clair-obscur verbal » est emprunté à Michel Chion, <http://www.lampe-tempete.fr/ChionGlossaire.html>. Également disponible à l’adresse <http://www.michelchion.com/glossaire/michel-chion-glossaire.pdf>, p. 3, §61. Consultation le 08 février 2013.

30. Ceci est sans doute plus vrai dans le cas de la lecture de la pièce que lors d’une représentation où les protagonistes de niveau un restent visibles pour les spectateurs même si le regard de ceux-ci est dévié et accaparé par la fiction interne.

31. André Gaudreault & François Jost, Cinéma et récit II : le récit cinématographique, coll. Nathan-Université, Paris, Nathan, 1990, p. 47.

32. A. Gaudreault et F. Jost évoquent pareil dispositif dans Assurance sur la mort de Billy Wilder (1945), seulement sept ans avant la réalisation du Rideau rouge. Le film repose également sur un flash-back dans lequel un personnage, Walter Neff, se met en situation de conteur, qui « confesse son crime à son collègue de travail, par magnétophone interposé [on notera l’usage du magnétophone dans le film de Barsacq]. Après [avoir] enregistré quelques phrases de son récit, des images nous montrent les diverses péripéties qu’il a vécues et qu’il raconte […]. Comment s’opère ce passage du ‘dit’ au ‘montré’ ? Pour comprendre l’histoire du film, le spectateur doit supposer que le narrateur, Walter Neff, assume la responsabilité de ce récit audiovisuel qui vient ‘recouvrir’ les images nous montrant son acte narratif (l’enregistrement de sa confession). Il doit supposer, en tout cas, que l’‘audiovisualisation’, la transsémiotisation est fidèle au récit verbal que Neff continue censément de dicter au magnétophone. C’est au nom de ce postulat de sincérité que le spectateur est prêt à accepter de nombreuses bizarreries ou à les gommer mentalement : le fait que le narrateur lui-même est, dans le monde diégétique de l’histoire qu’il est en train de raconter, montré de l’extérieur, le fait aussi que chacun des personnages a sa propre voix et pas celle du narrateur, le fait encore que tout est montré en détail (faits, gestes, décors) alors que la mémoire du narrateur se devrait d’être limitée, etc. Ces bizarreries, qui font véritables ‘paralepses’ (elles donnent des informations qu’on ne devrait pas avoir, cf. Genette, 1972 : 212), sont des conventions que j’accepte pour croire à la diégèse, pour m’identifier aux personnages et à leur point de vue » (op. cit., p. 45-46). Ces « bizarreries » ne sont pas moins présentes dans Le Rideau rouge, notamment dans l’audiovisualisation de segments dans lesquels l’inspecteur en chef-narrateur est absent, comme ses propres propos le suggèrent (« Oh, c’que j’ai été bête de ne pas rester avec Gobinet dans les coulisses. ’Y avait qu’à écouter la pièce pour voir comment ils s’y étaient pris »). Si la diégèse prend tout d’abord la forme d’un dialogue embryonnaire, celui-ci laisse rapidement le pas, sans interruption aucune, au récit monologique de l’officier.

33. Fameuse tirade de Flambeau, ancien grognard déguisé en laquais dans L’Aiglon d’Edmond Rostand (II.8).

34. Auguste dans Cinna de Corneille (V.1.1-2) : « Prends un siège, Cinna, prends, et sur toute chose / Observe exactement la loi que je t’impose ».

35. Voir URL : http://www.youtube.com/watch?v=g9eOMCZyBiI.

36. Comme chacun le sait, le premier à emprunter ce concept à l'héraldique pour l’appliquer à la peinture et à la littérature est Gide (André Gide, Journal 1889-1939, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1951, p. 41).

37. Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Paris, Armand Colin, 2002, # Mise en abyme.

38. G. Forestier, op. cit., p. 13. Sur les jeux de miroir, voir bien évidemment l’ouvrage phare de Lucien Dällenbach, Le Récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme, coll. Poétique, Paris, Seuil, 1977.

39. On ne saurait s’étonner du fait que la mise en abyme est un motif cher à Jean Anouilh, qui a collaboré avec André Barsacq au scénario et aux dialogues du film. En 1944, dans Antigone, Anouilh emploie pour la première fois la technique de mise en abyme. Il y reviendra après la guerre dans les « pièces brillantes » avec La Répétition ou l’amour puni (1947) et Colombe (1951). Anouilh s’est en outre largement intéressé à Shakespeare et a adapté, voire participé à la mise en scène de plusieurs de ses œuvres : Comme il vous plaira, Le Conte d’hiver et La Nuit des rois (1952) ; La Nuit des rois à nouveau (1961) ; Richard III (1963) ; Le Marchand de Venise (1979). Cf. Efrin Knight, La Vision littéraire de Jean Anouilh à travers ses œuvres, Lulu.com, 2011. Shakespeare (avec notamment Hamlet et The Tempest) et Anouilh font ainsi figure de dramaturges curieux non seulement du théâtre dans le théâtre mais aussi de la mise en abyme. Cf. Robert J. Nelson, Play within a Play. The Dramatist’s Conception of His Art : Shakespeare to Anouilh, New Haven, Yale University Press, 1958.

Bibliographie

- BARSACQ, Jean-Louis, Place Dancourt : La vie, l’œuvre et l’Atelier d’André Barsacq, Paris, Gallimard, 2005.

- BAZIN, André, « Théâtre et cinéma », Esprit, juin-juillet-août 1951, repris dans Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Éditions du Cerf, 1985.

- BLUHER, Dominique, Le cinéma dans le cinéma, film(s) dans le film et mise en abyme, Presses Universitaires du Septentrion, 1997.

- CHION, Michel, <http://www.lampe-tempete.fr/ChionGlossaire.html>. Également disponible à l’adresse <http://www.michelchion.com/glossaire/michel-chion-glossaire.pdf>, p. 3#61.

- CHRISTOUT, Marie-France & Noëlle Guibert, André Barsacq, 50 ans de théâtre, Bibliothèque Nationale de France, 1978.

- COUTIN, Cécile, André Barsacq, un décorateur au carrefour de la réflexion scénique, coll. Cahiers Expo, Bibliothèque Nationale de France, 2004.

- DÄLLENBACH, Lucien, Le Récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme, coll. Poétique, Paris, Seuil, 1977.

- DORVAL, Patricia, « Macbeth and André Barsacq’s Crimson Curtain (1952) : Mise en Abyme and Transgression of the Metadramatic Threshold », in Melissa Croteau (éd.), Shakespeare on Screen in Francophonia : The Shakscreen Collection 4, Montpellier (France), IRCL, Université Paul-Valéry/Montpellier 3, 2016 (http://www.shakscreen.org/analysis/crimson_curtain_transgression_threshold/).

- — , « Macbeth in André Barsacq’s Le Rideau rouge (1952) : Mise en Abyme and Acoustic Porousness », in Hatchuel, Sarah, Nathalie Vienne-Guerrin & Victoria Bladen (éd.), Shakespeare on Screen : Macbeth, Presses Universitaires du Havre et de Rouen, 2014, p. 379-396.

- — , « Macbeth et Le Rideau rouge d’André Barsacq (1952) : phénomènes de porosité sonore », Shakespeare on Screen in Francophonia : The Shakscreen Collection 2, Montpellier (France), IRCL, Université Paul-Valéry/Montpellier 3, 2013 (http://www.shakscreen.org/analysis/analysis_rideau_rouge1/).

- FIESCHI, Jacques, « La mise en pièce du film », Cinématographe, n°40 sur « Théâtre et cinéma », 1978, p. 23-26.

- FORESTIER, Georges, Le Théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVIIe siècle, Genève, Droz, 1996.

- GAUDREAULT, André & François Jost, Cinéma et récit II : le récit cinématographique, coll. Nathan-Université, Paris, Nathan, 1990.

- Index de la cinématographie française (L’). Analyse critique complète de tous les films projetés en France, édition annuelle, La Cinématographie Française, imprimeurs éditeurs, Paris, 1953-B, p. 165-6.

- HELBO, André, L’Adaptation : du théâtre au cinéma, Paris, Armand Colin, 1997.

- MOUREN, Yannick, Filmer la création cinématographique : le film-art poétique, Paris, L’Harmattan, 2009.

- PAVIS, Patrice, Dictionnaire du théâtre, Paris, Armand Colin, 2002.

- — , « Le Théâtre au cinéma : Quelques films et des questions sans fin », introduction à Collection Théâtres au cinéma n°1 : Peter Brook, Tennessee Williams, Laurence Olivier, 1990.

Référencement

DORVAL, Patricia, « Macbeth et Le Rideau rouge d'André Barsacq : des figures d'enchâssement à la mise en abyme », in Patricia Dorval & Nathalie Vienne-Guerrin (éd.), Shakespeare on Screen in Francophonia : The Shakscreen Collection 3, Montpellier (France), IRCL, Université Paul-Valéry/Montpellier 3, 2014 (http://www.shakscreen.org/analysis/analysis_rideau_rouge2/) (dernière modification 07 avril 2014).

Contributed by Patricia DORVAL

<< back to top >>