« Mon vieux cerveau est troublé » (La Tempête, IV.1.159) :

Je rentre à la maison ― De la différance à l’incongru

Frédéric Delord

1 En guise de préambule, je souhaite rappeler que l’allusion Shakespearienne est le point d’ancrage qui permet d’aborder l’analyse de notre corpus ― une aspérité à laquelle nous accrocher. L’écueil serait, c’est ma conviction, que l’allusion fasse de l’ombre au film, qu’il soit l’arbre qui cache la forêt. Nous devons parler en priorité du film, du point de vue narratif, esthétique et théorique, et voir en quoi le passage shakespearien peut être un outil à une analyse fine de l’œuvre, doublée d’un point de vue original. Prendre le film par un autre bout, ou par son centre… Le regarder en chaussant d’autres lunettes, et tenter de comprendre ce que la citation nous apprend sur l’œuvre dans laquelle elle apparaît. De fait, Shakespeare sera parfois à la marge de cette étude, qui s’inscrit dans la continuité de celle que j’ai rédigée sur Code inconnu de l’Autrichien Michael Haneke [1], car nous retrouvons un contexte similaire ― à savoir, un réalisateur étranger, européen (ici portugais), qui propose une citation shakespearienne dans un de ses films francophones. Ce phénomène récurrent soulève un certain nombre de questions méthodologiques.

2 L’on est effectivement en droit de se demander la légitimité de la présence d’un film francophone mais issu de l’esprit d’un Autrichien ou d’un Portugais dans un axe consacré au cinéma français. Si l’on se place du point de vue de l’imaginaire, ces réalisateurs nous offrent une vision « autre », issue de leur culture propre, et différente de la nôtre : un point de vue non français en somme. Cependant, deux points me frappent ici : d’abord, que ces réalisateurs étrangers ont choisi de citer Shakespeare dans leurs films francophones, plutôt que dans ceux tournés dans leur langue maternelle, ce qui en dit peut-être long sur l’estime et la confiance qu’ils portent au peuple et au public français. Ensuite, que si l’on se place du point de vue de la réception, un film français étant susceptible d’être vu essentiellement par un public français, il va, au travers de la façon dont il évoque, présente et cite Shakespeare, jouer sur l’inconscient collectif et sur la représentation qu’une nation se fera de l’œuvre évoquée.

3 Toujours est-il que le grand atout de cette sous-catégorie que représente le film majoritairement français et/ou francophone mais mis en scène par un réalisateur étranger, européen, est qu’elle s’inscrit dans la thématique, riche, de la production, réception et circulation de l’œuvre littéraire et cinématographique dans l’espace européen.

Citations sonores et visuelles

4 Le film de Oliveira diffère par ailleurs grandement de celui de Haneke, puisque la citation de Twelfth Night dans Code inconnu avait pour but de perdre le spectateur, et que rien n’était réellement fait pour qu’elle soit identifiée. Il en va différemment chez de Oliveira (nous le verrons). Si les titres et les auteurs des œuvres littéraires évoquées ne sont pas explicites pour les deux pièces de théâtre jouées dans Je rentre à la maison, il semble cependant que rien ne soit fait pour perdre le public, car si celui-ci vient à être pris d’un doute quant à la paternité ou aux titres des œuvres citées, le générique de fin apporte une réponse à ces questionnements, ce que ne faisait pas le film de Haneke.

5 Il ne faudrait pourtant pas prendre les choses à l’envers. En réalité, une présentation relativement chronologique de notre film sera plus pertinente. Le générique de début, quant à lui, a ceci d’intéressant qu’il nous projette d’emblée dans un film dont on comprend qu’il est composite, fait d’un patchwork de références culturelles au sens large, car la musique, célèbre, constitue déjà une citation ; elle est également utilisée pour la bande annonce (où l’on entend, en plus, un extrait de La Tempête) :

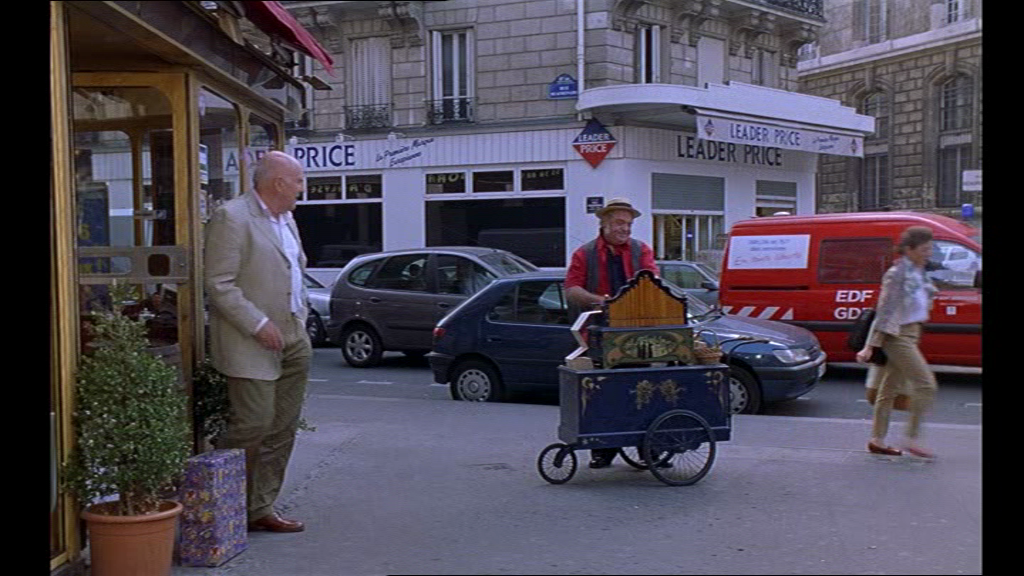

6 C’est donc dans un contexte saturé d’allusions que les vers shakespeariens apparaissent. Le générique de début est d’ailleurs un objet d’analyse intéressant. Sobre, il propose en écriture blanche sur fond noir les informations ad hoc : la musique que l’on entend est jouée à l’orgue de barbarie, sans paroles. Il appartient au spectateur de l’identifier. Cela lui donne en quelque sorte une connaissance supérieure, lui permet d’anticiper au mieux l’atmosphère du film. Identifier « Sous le ciel de Paris » n’est pas essentiel, bien sûr, mais la chanson illustre au plus près les vues d’un Paris de carte postale que le film s’amuse à dépeindre, qui peuvent d’ailleurs entrer dans la catégorie des citations visuelles et culturelles.

7 Le film se noue autour des tensions entre parole et silence. Nous avons, paradoxalement, un film bavard qui cite des œuvres en détail, à la lettre, presque in extenso (en somme, des passages métadramatiques extrêmement prolixes) ; et par contraste, des passages dramatiques, diégétiques, quasi muets. Le générique est proleptique d’une scène du film (49.08-55.30) qui nous fait réentendre « Sous le ciel de Paris » (avec les paroles, cette fois) et témoigne (nous allons le développer) de l’irruption du poétique dans le quotidien en illustrant la notion, essentielle dans ce film, de « décalage » absurde (n’oublions pas que la plus longue scène théâtrale dans le film est consacrée à une pièce de Ionesco, roi du genre). Mathias Lavin rappelle par ailleurs l’importance de la littérature dans le cinéma de Oliveira :

Si l’on considère l’ensemble du corpus oliveirien, le nombre de films inspirés d’œuvres littéraires reste très largement majoritaire. À l’exception des courts métrages et des films réalisés pour la télévision […] seuls Voyage au début du monde, Porto de mon enfance, Je rentre à la maison, Un film parlé et Belle toujours ne sont pas inspirés d’une œuvre préexistante ou directement habités par des textes mais bénéficient d’un scénario original dû à Oliveira [2].

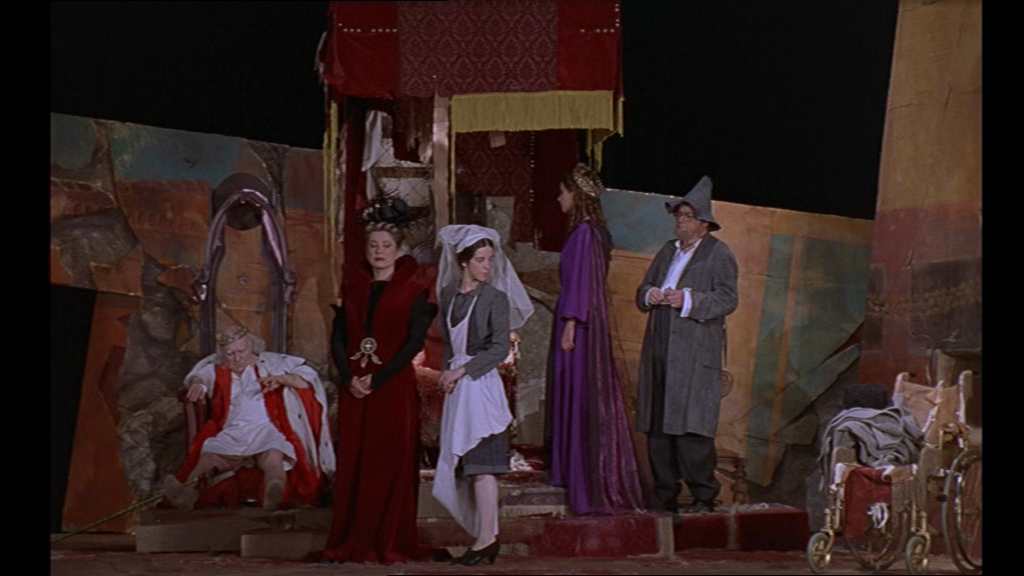

8 S’il est indéniable que Je rentre à la maison ne constitue pas une adaptation, il paraît cependant curieux de le classer dans les films qui ne sont pas « habités de textes ». En effet, ce film d'une heure vingt-cinq minutes nous donne à voir et à écouter :

- près de douze minutes du Roi se meurt de Ionesco ;

- plus de six minutes de La Tempête de Shakespeare ;

- et la dernière demi-heure du film est consacrée à l’adaptation filmique de Ulysses de Joyce.

Mathias Lavin qualifie ce phénomène de « montages textuels », « lorsque le cinéaste propose un montage de plusieurs sources littéraires plutôt qu’une adaptation » [3].

Décalage

9 Au centre de l’intrigue, il y a un deuil, un deuil lourd, écrasant de violence, et pourtant, le film se caractérise par une véritable légèreté, rendue possible notamment par la virtuosité du jeu de Michel Piccoli, tout en dentelles et en finesse.

10 Une scène burlesque et quasi-muette montre une routine bouleversée. En effet, à plusieurs reprises, avant ce moment du film, le spectateur est témoin d’un rituel involontaire entre deux hommes. Le personnage de Michel Piccoli prend son café en lisant Libération ; son café fini, il se lève, et quelques secondes après, un autre homme s’installe à la même place, commande un café et ouvre Le Figaro. La scène est filmée derrière une vitre et seul le trafic bruyant du boulevard voisin se fait entendre. Ce rituel est une machine bien huilée qui va pourtant se détraquer. L’orgue de barbarie (qui ne sonne cependant bien que si l’on tourne la manivelle en rythme) met en musique cette scène de petite mécanique quotidienne qui déraille.

Parce qu’il s’arrête quelques instants pour écouter la mélodie, Piccoli prend du retard sur le rituel, si bien que lorsque le lecteur du Figaro arrive, Piccoli n’est pas parti. L’homme est très déçu par ce contretemps.

11 Plusieurs scènes muettes de Je rentre à la Maison sont filmées comme de petites chorégraphies qui dépeignent le ballet des vanités humaines et soulignent la problématique entre le spectacle de la vie et le spectacle de la scène. Cette scène introduit une notion phare : celle de différance, avec un « a ». C’est un terme que je ne prends pas ici strictement dans le sens de Jacques Derrida (qui s’attache à définir la disparité entre le signifiant et le signifié notamment) mais il me semble néanmoins que c’est une notion qui définit bien le film. Piccoli a différé son entrée dans le café, et ce grain de sable a enrayé le mécanisme. Les scènes de théâtre dans le film ont une fonction similaire : elles constituent des pauses dans la trame narrative, ou du moins des ralentissements… elles diffèrent donc de l’intrigue principale et la diffèrent (même si une forme de simultanéité entre intrigue principale et œuvre théâtrale est néanmoins introduite). À nouveau, il s’agit d’une tension, entre pause et accélération. Cela est d’autant plus flagrant que le rapport au temps est au cœur de Je rentre à la maison.

I. LE ROI SE MEURT (00.00.59-00.12.41) : Du théâtre au cinéma ? Du cinéma au théâtre ?

Le Roi se meurt dans Je rentre à la maison : extrait n°1 ― extrait n°2

12 La représentation du Roi se meurt qui ouvre le film diffère l’annonce de l’événement qui lui est essentiel: l’épouse, la fille et le gendre du comédien Gilbert Valence, interprété par Michel Piccoli, viennent de se tuer dans un accident de voiture. Parce la pièce est en cours, les personnes qui doivent lui annoncer la terrible nouvelle sont contraintes d’en attendre la fin, créant par là même une forme de suspense ― nous ne savons d’abord pas ce qu’ils font là, mais il est aisé de présager de la nature tragique de leur présence, d’où cette tension entre deux trames narratives, qui bien que simultanées, ne peuvent réellement cohabiter. L’intrigue du film pourra seulement être dévoilée lorsque la pièce sera terminée. Le suspense est doublé d’une ironie tragique, la pièce de Ionesco faisant état de la vacuité, de l’absurdité, de la rapidité de la vie, et des angoisses suscitées par la mort prochaine, inéluctable. L’idée du délai, de la différance comme temporisation, est présente dans la pièce même, lorsque le roi, interprété par le héros du film, qui veut repousser sa propre fin, s’écrie : « Pourquoi suis-je né si ce n’était pas pour toujours ? Maudits parents. Quelle drôle d’idée, quelle bonne blague ! Je suis venu au monde il y a cinq minutes, je me suis marié il y a trois minutes […] Pas le temps de dire ouf ! Je n’ai pas eu le temps de connaître la vie. […] Je veux recommencer » [4]. Et lorsque nous l’entendons dire : « Je ne veux pas qu’on m’embaume, je ne veux pas de ce cadavre, je ne veux pas qu’on me brûle, je ne veux pas qu’on m’enterre, je ne veux pas qu’on me donne aux vautours ou aux fauves… » [5], nous voyons, en plan rapproché poitrine, le visage, contrit, ému aux larmes, d’un des porteurs de la mauvaise nouvelle, qui attend en coulisses, et le spectateur sent bien le lien étroit que sa présence semble revêtir avec le contenu des paroles sinistres du roi.

13 L’effet proleptique va plus loin, la pièce nous annonçant en filigrane, pour qui connaît la fin du film, la sénilité prochaine de l’acteur, qui, incapable de se rappeler de son texte sur un plateau de cinéma, annoncera brusquement « Je rentre à la maison ». Il y a alors une porosité évidente entre la « pièce dans le film » et l’intrigue du film lui-même, qui partagent une tonalité morbide. Cette porosité est accentuée par l’absence de frontière entre scène et coulisse, et le fait que, pendant ces douze minutes de citation, on ne cesse d’entendre la pièce, sans toutefois voir nécessairement la scène de théâtre et qu’une forme d’omniscience nous donne accès au caché (les coulisses, le public) [6]. On ne voit pas ce qu’on entend et on n’entend pas ce que l’on voit.

Filmer le théâtre

14 Pour tenter de décrypter l’utilisation qui est faite du théâtre au cinéma dans ce film, je propose de me tourner vers Patrice Pavis, qui a rédigé, en introduction d’un catalogue intitulé Théâtres au cinéma, un texte qui fait l’inventaire des différentes techniques d’adaptation de théâtre au cinéma. Il y évoque notamment le théâtre filmé, « terme péjoratif », forme de régression vers « une simple photographie visuelle et sonore », une mise en « conserve » du théâtre (selon l’expression de Guitry) qui privilégie « les longs plans immobiles, évite le champ/contre-champ [...] en sacrifiant à la citation ou à la présence ironique de l’auteur » [7]. La première image du film n’offre pas, a contrario, la vision de la scène, mais de la coulisse, comme un avertissement : nous verrons les ficelles, nous verrons l’envers du décor. Ce n’est pas du théâtre filmé.

Oliveira s’amuse cependant à utiliser les codes du théâtre filmé, en ayant recours aux plans moyens qui permettent de voir les acteurs en « pied » et aux plans d’ensemble qui n’oublient aucun détail du décor.

15 Mais Oliveira s’en détourne rapidement. Gaëlle Ginestet a rédigé une analyse du film de Bresson Une Femme Douce et de la différence que ce dernier fait entre cinéma et cinématographe [8]. Bresson pense en effet que le cinéma n’est qu’un théâtre filmé, un théâtre bâtard, tandis que le cinématographe invente une écriture nouvelle avec des images en mouvement et des sons mis en relation par le montage. Bresson et Oliveira sont deux cinéastes souvent comparés et les films de Oliveira appartiennent sans doute à la catégorie que Pavis nomme « théâtre au cinéma », à savoir « un cinéma infiltré par le théâtre » qui « n’a cure de rendre compte de la production théâtrale » et qui « réarrange les fragments textuels », en coupant « le cordon ombilical avec la pièce d’origine », ce qui le rapproche d’un autre type de théâtre au cinéma que Pavis nomme « recomposition ou démontage du texte original » [9].

16 Car enfin, ce démontage et cette recomposition sont flagrants si l’on s’amuse à ouvrir le livre, la pièce écrite du Roi se meurt. Les douze minutes qui nous sont montrées, ou données à entendre, forment une apparente continuité. Le spectateur a l’impression d’avoir pris la pièce in medias res (un peu comme un spectateur très en retard) d’un instant T jusqu’à sa fin. Et en effet, les derniers mots du texte théâtral sont bel et bien ceux de l’épilogue de la pièce, arrivée à son terme, qui va pouvoir laisser place à l’intrigue du film, et à l’annonce faite au héros, Gilbert Valence. Mais en comparant le texte de la pièce et la version de celle-ci dans le film, on ne peut que remarquer que le passage le plus conséquent est un extrait choisi qui ne correspond pas aux dernières pages du texte.

17 Pour être très concret, nous assistons à un passage qui se situe de la page soixante-trois à la page soixante-treize de mon édition (Gallimard, 1963) avec un texte respecté quasiment à la lettre ; puis nous avons une ellipse de soixante-trois pages, qui passe absolument inaperçue, pour en arriver aux dernières répliques de la pièce (p. 136 et 137). Les échos entre la fiction sur scène et la réalité de la coulisse sont manifestement délibérés, le texte ayant été sciemment réorganisé. De fait, nous sommes bien au cinéma : aucune représentation réelle du Roi se meurt ne ferait l’économie de ces soixante-trois pages.

Un théâtre bien cinématographique

18 L’aspect cinématographique de la pièce est encore souligné en deux points. La prolifération de plans typiquement cinématographiques d’abord :

• Contrechamp sur le public :

• Accès aux coulisses :

• Plans rapprochés poitrine :

19 Sans oublier la fonction référentielle de ces douze minutes qui proposent la vision presque incongrue de Catherine Deneuve sur une scène, elle qui incarne l’actrice de cinéma par excellence, et qui n’est jamais, en réalité, montée sur les planches. La recomposition cinématographique de la pièce de théâtre est alors d’autant plus avérée que le couple Deneuve/Piccoli est apparu dans pas moins de sept films avant Je rentre à la maison (2001) :

Les Créatures (Varda, 1966)

Les Demoiselles de Rochefort (Demy, 1967)

Belle de jour (Buñuel, 1967)

Benjamin ou Les Mémoires d’un puceau (Deville, 1967)

La Chamade (Cavalier, 1968)

Touche pas à la femme blanche (Ferreri, 1973)

Généalogie d’un crime (Ruiz, 1996)

Oliveira a de plus manifesté l’envie de recréer ce couple de cinéma mythique en 2006 lorsqu’il mit en scène Belle toujours, suite de Belle de jour, film que Deneuve refusa et dans lequel elle fut remplacée par Bulle Ogier.

20 Nous avons donc affaire à un captage très cinématographique du théâtre, sur un mode ludique. De Oliveira s’amuse de la confusion possible entre Piccoli et son personnage et entre Deneuve et son personnage (car l’actrice n’apparaît que dans la section consacrée à la pièce de Ionesco, on ne la voit plus dans le reste du film). Elle fait, dit le générique de début, une « participation amicale » qui détonne avec l’habitude qu’elle a pu donner au public d’être toujours l’héroïne de ses films. Ce clin d’œil crée encore une confusion amusante car elle apparaît dans le générique de fin comme incarnant « Marguerite », le personnage de la pièce de Ionesco, puisque le véritable nom de son personnage d’actrice dans le film n’est jamais évoqué. Oliveira joue cependant sur le contraste entre personnage et comédien puisque Deneuve est fidèle dans Le Roi se meurt au symbole de froideur qu’on lui attribue souvent, alors qu’elle est en coulisses, au contraire, une figure d’empathie à l’annonce du drame qui touche Gilbert Valence.

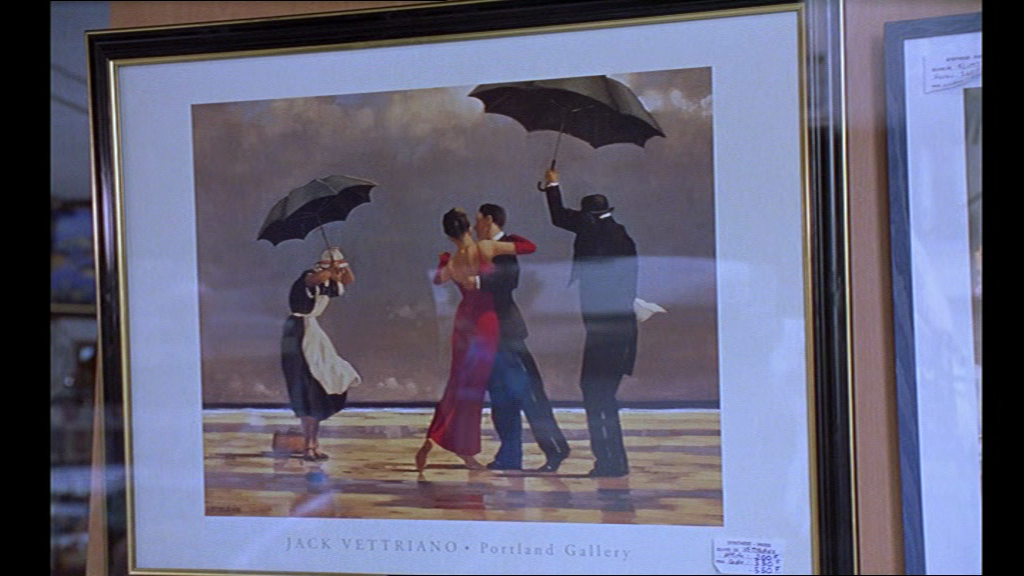

21 À la suite de cette pièce, nous avons quinze minutes de film sans paroles réelles avec les scènes muettes déjà évoquées, filmées derrière des vitres, ainsi que les cartes postales de Paris, qui viennent chacune enrichir le film d’un jeu de citations qui ne sont pas littéraires.

Nous contemplons notamment The Singing Butler de Jack Vettriano au son de la Valse opus 69 n°1 en la bémol majeur de Chopin [10], et passons ensuite, sans transition, à une scène de La Tempête de William Shakespeare.

II. LA TEMPÊTE (25.19-31.30)

Le jeu

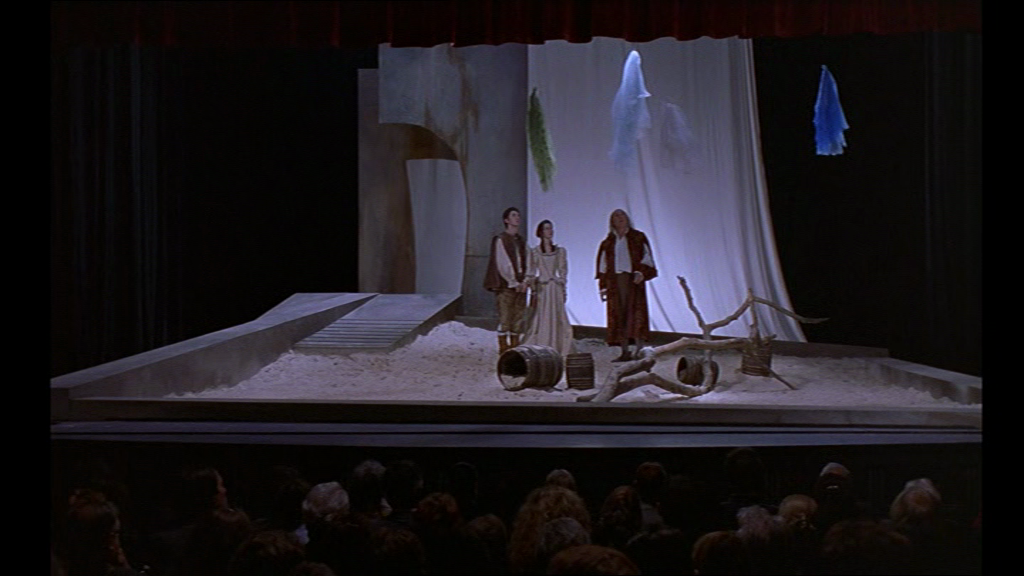

22 À nouveau, Oliveira nous offre d’abord une vision de la pièce en théâtre filmé :

• des plans moyens :

• Ariel (Sylvie Testud) qui entre dans le champ comme un comédien entre sur une scène (avec une absence totale ici de technique cinématographique) :

• Des plans d’ensemble nous faisant croire que nous aurons affaire à du théâtre filmé :

Mais Oliveira nous donnera ensuite accès aux coulisses, en superposant une intrigue muette à l’action de la pièce : cette fois, avec un semblant de communication entre les personnages en coulisses et ceux présents sur la scène, ce qui n’était pas le cas pour Le Roi se meurt.

23 À nouveau, nous avons affaire à l’élaboration de tout un jeu. Bien sûr, on est en droit de se demander : pourquoi La Tempête ? D’abord, parce que la pièce a pour personnage principal un homme relativement âgé ― mais alors, pourquoi pas Lear [11] ? Jacques Parsi, le consultant littéraire de Oliveira explique :

Manoel avait une idée de base : un grand acteur qui perd la mémoire. Et puis voilà, débrouillez-vous. Je lui ai fait lire Le Roi se meurt de Ionesco. Aux antipodes de ce vieux roi qui ne veut pas mourir, j'ai cherché une autre histoire de roi, antagoniste. Ce n’est pas très sorcier de tomber sur Shakespeare. Prospéro dans La Tempête : « Nous ne sommes qu’une vapeur passagère… » [12].

24 Il ne faut peut-être pas négliger le fait que Prospero dit aussi, d’une certaine manière, à la fin de La Tempête, « je rentre à la maison », lorsqu’il demande au public d’être libéré par les applaudissements et renvoyé à Naples. Ce jeu porte à l’évidence sur le métadramatique « nous sommes faits de la même étoffe que les rêves… ». En nous proposant la scène du « Masque », Oliveira offre une mise en abyme de plus : un spectacle dans la pièce dans le film ― d’autant que le Masque a une fonction proche de celle des pièces dans le film. Il constitue une pause poétique dans l’intrigue principale, il diffère l’action, avant que Prospero ne se ressaisisse : « J’oubliais l’odieux complot tramé par Caliban, le monstre, et ses complices, contre ma vie. L’heure de la machination est venue. Beau travail. Partez maintenant. C’est fini » [13].

25 Pourtant le Masque est vidé de son contenu. La scène commence à IV.1.118 lorsque Ferdinand s’exclame : « Quelle majestueuse vision, quelle charmante harmonie » (« This is a most majestic vision, and / Harmonious charmingly »), après le spectacle de Cérès, Iris et Junon, dont les interventions suivantes (IV.1.128-38) sont coupées. Les esprits sont remplacés par quatre foulards de couleur. C’est Ariel (vraisemblablement dans le rôle de Cérès) qui prononce quelques mots normalement attribués à Iris : « C’est un ordre de Junon ; venez chaste nymphe nous aider à célébrer ce mariage d’amour. Ne tardez pas » (« Juno does command. / Come, temperate nymphs, and help to celebrate / A contract of true love. Be not too late », IV.1.131-33) avant de se lancer dans une chorégraphie maladroite, peut-être parodique d’un certain théâtre français prétendument intellectuel.

26 Voilà à nouveau une coupe peu probable. Il est vraisemblable que la scène soit recentrée sur Prospero pour les besoins du film. La scène a été choisie pour le tableau qu’elle offre, celui d’un homme accompagné de sa fille et de son gendre : Prospero, Miranda, Ferdinand. Or, Gilbert Valence a perdu sa fille et son gendre, ressuscités ainsi dans la fiction. Les œuvres littéraires qui jalonnent le film semblent donc prendre la chronologie à rebours, comme si elles permettaient de remonter le temps. La troisième allusion littéraire me permet de consolider ce point, puisque après avoir, notamment par coquetterie, refusé un rôle pour lequel il devait être vieilli, Valence accepte de tourner dans Ulysses, d’après James Joyce, non sans devoir préalablement subir une séance de maquillage intensif.

• Avant :

• Après :

27 La chronologie de ses héros prend donc le contrepied de sa chronologie personnelle. Il rajeunit de rôle en rôle. La mise en scène de La Tempête, pour qui identifie la nature des relations entre les personnages, joue donc sur la corde sensible : on peut imaginer la douleur de l’acteur jouant sur scène ce qu’il ne pourra plus connaître à la ville. Cette tentation du pathos est renforcée par le trouble de Valence/Prospero, si profond, que l’on ne sait, d’abord, s’il est réel ou s’il est feint.

28 On sent Piccoli vaciller. « Mon vieux cerveau est troublé », dit-il ; il y a là comme une congruence entre l’acteur et son personnage, dont la fonction est, à nouveau, proleptique et ironiquement tragique, puisque la fin du film montre Valence incapable de mémoriser en quelques jours le texte en anglais du film Ulysses ― là encore, comme une machine qui se détraque… Valence quittera alors le plateau, accablé, avec ces mots : « Je rentre à la maison » et se retrouvera, dans la rue, toujours en costume, déclamant maladroitement le texte qui lui pose tant de souci.

Cependant, si la connaissance de l’issue du film permet de dresser un parallèle entre Valence et son personnage, cette assimilation est, sur le moment, contrecarrée.

Une congruence acteur/personnage ?

29 D’abord, le trouble de Prospero est feint. Ensuite, dans les coulisses, l’agent (porteur de mauvaises nouvelles lors de la première pièce) paraît enjoindre la jeune fille qui interprète Miranda à se faire remarquer par le héros, présent sur scène, faisant incidemment changer la focalisation car nous voyons alors la scène de théâtre à travers ses yeux à elle, de biais. Une intrigue supplémentaire se greffe ainsi, simultanément à la pièce. L’actrice semble vouloir charmer Valence et lui sourit ostensiblement, depuis les coulisses.

Valence fait comprendre qu’il est irrité :

Elle s’éloigne alors, déçue et en colère :

Ce jeu de séduction inattendu vient anéantir la congruence qu’il pouvait y avoir entre comédiens et personnages : l’actrice qui joue Miranda tentant de séduire l’acteur qui joue Prospero, le rapport père/fille est explicitement évacué. Lavin dit d’ailleurs que de manière générale « Oliveira écarte la coïncidence parfaite entre le personnage et le comédien » [14], et cela est aussi vrai pour les personnages comédiens dans ses films.

30 Le concept de « différance » revêt alors une couleur particulière. S’il est indéniable que la pièce constitue une pause dans la trame narrative du film, l’action simultanée de la coulisse prend le contrepied de ce phénomène, en tentant de faire avancer le récit. Cependant, Valence refuse cette intrusion ; de plus, le sens de cette scène muette n’est pas évident, et l’explication en est nécessairement différée et explicitée dans les scènes suivantes. En somme, nous avons à nouveau deux mouvements qui fonctionnent en sens contraires. Évacuée, la con-gruence laisse place à l’in-congru.

L’incongru

31 Dans la scène suivante, un regard incongru, justement, c’est-à-dire « déplacé », décalé, nous fait entendre Valence et son agent, au café, mais nous montre leurs pieds.

- Comment est-ce que tu te sens maintenant ?

- Oh très bien, elles sont très confortables, hein.

- Tu m’as l’air drôlement content de tes nouvelles chaussures.

- Oui.

- Ce n’est pas de ça que je te parlais. Je te demandais comment tu allais maintenant après la disparition de ta femme et de ta fille.

- Eh bien, je vis. Avec ma solitudine.

Cette confusion burlesque du héros quant au sujet de la conversation nous amène à nous demander s’il est réellement « bien dans ses baskets » ou, à l’inverse, « à côté de ses pompes ». Dans cette scène légère, l’agent tente de convaincre Valence, en vain, de se laisser séduire par la jeune actrice : du coup, la relation père/fille dans La Tempête qui pouvait faire écho à l’intrigue du film est effectivement déboutée.

32 Dans la dernière partie du film, consacrée à Ulysses de Joyce, la citation prend une place de taille, car elle se fait dans la « langue de Shakespeare », et se trouve doublée d’une citation visuelle et culturelle, à savoir la recréation, sur un plateau de cinéma, de la Tour James Joyce de Dun Laoghaire.

• La vraie tour :

• La reconstitution :

33 À nouveau, le regard est déplacé puisque le metteur en scène devient objet filmique, la caméra se laissant filmer. Nous sommes témoins des moindres réactions de John Malkovich, qui interprète le réalisateur, et qui essaie avec bienveillance de reprendre Valence qui ne parvient pas à dire son texte :

Au final, Gilbert Valence est trois fois montré dans sa diminution ― mais la troisième fois, c’est l’acteur, plus le personnage, qui est victime d’aphasie. Ma lecture (mais c’est une chose qui n’est jamais explicitée dans le film lui-même) est que nous avons affaire à deux chronologies distinctes.

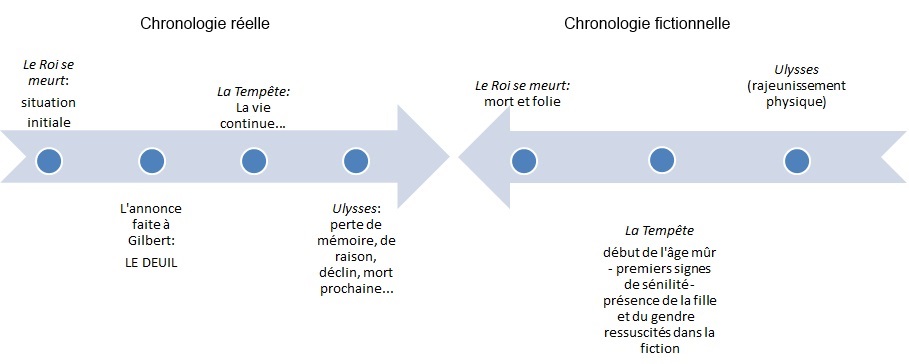

34 La chronologie réelle et une chronologie fictive qui fonctionne à rebours :

35 Bien sûr, cette lecture semble corroborée par le fait que le personnage principal survit à ses enfants, ce qui est l’expression même d’une chronologie qui va à l’encontre de la loi naturelle, du cours normal de l’existence, et qui confère au héros cet aspect « régressif ». Manoel de Oliveira voit dans la phrase « Je rentre à la maison » (sous-entendu « pour me reposer ») un retour au ventre maternel. « Je rentre à la maison est la tragédie de notre civilisation, dit de Oliveira dans l’entretien du DVD du film. Malgré les avancées technologiques et scientifiques, l’homme reste une créature incapable de grandes décisions dans une situation critique, victime d’une humiliation sans remède ».

36 Mais après que Valence se fera voler ses belles chaussures jaunes dans la rue par un homme qui le menace d’une seringue contaminée, l’agent de notre héros, lui, trouvera le récit de cette mésaventure « presque comique ». Le film lui-même pourrait ainsi être qualifié, malgré sa thématique. La Tempête, elle-même, entre dans la catégorie des pièces aux frontières, poreuses elles-aussi, entre tragédie et comédie.

Bibliographie

Source primaire

- IONESCO, Eugène, Le Roi se meurt, Paris, Gallimard, 1963.

Sources secondaires

- CUROT, Frank, « Je rentre à la maison ― un style simple entre réalisme et théâtralité », in Études cinématographiques : Manoel de Oliveira, vol. 70, éd. M. Estève et J. A. Gili, Caen, Lettres Modernes Minard, 2006, p. 265-78.

- LAVIN, Mathias, La Parole et le lieu ― Le cinéma selon Manoel de Oliveira, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

- PARSI, Jacques, Manoel de Oliveira, coll. Présences portugaises en France, Paris, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2002.

- PARSI, Jaques & Antoine DE BAECQUE, Conversations avec Manoel de Oliveira, in Cahiers du Cinéma, numéro hors-série, 1996.

- PARSI, Jaques, Yann LARDEAU et Philippe TANCELIN, Manoel de Oliveira, Paris, Éditions Dis voir, 1988.

- PAVIS, Patrice, « Quelques films et des questions sans fin », in Collection Théâtres au cinéma n°1 : Peter Brook, Tennessee Williams, Laurence Olivier, 1990.

- PREDAL, René, « Théâtre et théâtralité dans l’œuvre de Oliveira », in Études cinématographiques : Manoel de Oliveira, vol. 70, éd. M. Estève et J. A. Gili, Caen, Lettres Modernes Minard, 2006, p. 65-115 (p. 68-69 pour JRALM).

Notes

1. Delord, Frédéric, « Auditioning for Shakespeare : Twelfth Night in Michael Haneke’s Code Unknown », in Shakespeare on Screen in Francophonia (2010-), éd. Patricia Dorval & Nathalie Vienne-Guerrin, Montpellier (France), Université Montpellier III, Institut de Recherche sur la Renaissance, l’Âge Classique et les Lumières (IRCL), 2012 (http://shakscreen.org/analysis/analysis_code_unknown/).

2. Mathias Lavin, La Parole et le lieu ― Le cinéma selon Manoel de Oliveira, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 47-48.

4. Eugène Ionesco, Le Roi se meurt, Paris, Gallimard, 1963, p. 66.

6. Voir Patricia Dorval, « Macbeth et Le Rideau rouge d'André Barsacq (1952) : Phénomènes de porosité sonore », in Shakespeare on Screen in Francophonia (2010-), éd. Patricia Dorval & Nathalie Vienne-Guerrin, Montpellier (France), Université Montpellier III, Institut de Recherche sur la Renaissance, l’Âge Classique et les Lumières (IRCL), 2013 (http://shakscreen.org/analysis/analysis_rideau_rouge/).

7. Patrice Pavis, « Quelques films et des questions sans fin », in Collection Théâtres au cinéma n°1 : Peter Brook, Tennessee Williams, Laurence Olivier, 1990.

8. Gaëlle Ginestet, « Une femme douce by Robert Bresson : Hamlet or Anti-Cinematography », Shakespeare on Screen : Hamlet, éd. Sarah Hatchuel & Nathalie Vienne-Guerrin, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2011, p. 291-308. Publié également in in Shakespeare on Screen in Francophonia (2010-), éd. Patricia Dorval & Nathalie Vienne-Guerrin, Montpellier (France), Université Montpellier III, Institut de Recherche sur la Renaissance, l’Âge Classique et les Lumières (IRCL), 2012 (http://shakscreen.org/analysis/analysis_anticinematography/).

10. Voir <http://www.youtube.com/watch?v=IuS12j9lbLc>.

11. J’ai eu la chance de voir Piccoli dans Lear en 2006 et d’en rédiger un compte rendu pour les Cahiers Élisabéthains (alors qu’il n’a jamais joué La Tempête en réalité). Le Roi Lear, mise en scène d'André Engel, Ateliers Berthier / Théâtre de l’Odéon, Paris, 17 mars 2006, in Cahiers Élisabéthains, printemps 2006, n° 69, p. 74-76.

12. Voir <http://www.bibliomonde.com/auteur/jacques-parsi-427.html>.

13. Citation issue du film. Aucune traduction connue ne semble avoir été utilisée.

14. Lavin, La Parole et le lieu, op. cit., p. 144.

Référencement

DELORD, Frédéric, « ‘Mon vieux cerveau est troublé’ (La Tempête, IV.1.159) : Je rentre à la maison ― De la différance à l'incongru », in Patricia Dorval & Nathalie Vienne-Guerrin (éd.), Shakespeare on Screen in Francophonia : The Shakscreen Collection 2, Montpellier (France), IRCL, Université Paul-Valéry/Montpellier 3, 2013 (http://www.shakscreen.org/analysis/analysis_je_rentre/) (dernière modification 09 août 2013).

Contributed by Frédéric DELORD

<< back to top >>